Einkaufen in der DDR: vom Kaufhaus bis zum kleinen Laden um die Ecke

Das Einkaufen in der DDR war ganz anders organisiert: Wir mussten mehrere Läden besuchen, um unseren Einkauf zu erledigen. Die Supermärkte von heute kannten wir nicht, dafür gab es Brot und Brötchen vom Bäcker, Wurst und Fleisch aus eigener Herstellung beim Fleischer. Dass es bei uns eine Mangelwirtschaft gab, ist richtig. Dass wir aber nichts hatten und Hunger litten, gehört ins Reich der Märchen, die gern über unser Leben erzählt werden. Ich möchte ein realistisches Bild zeichnen: Als Auftakt einer dreiteiligen Serie über das Einkaufen in der DDR erinnere ich mich an die Struktur des Handels. Wir war das, mit dem Shopping in der DDR? Welche Läden gab es, was konnten wir dort kaufen und wie gestaltete sich der Einkaufsalltag? Außerdem erfährst du, warum ein Brötchen fünf Pfennige kostete, wir aber für den Kassenrecorder 1.200 Mark bezahlen mussten.

Das Einkaufserlebnis in der DDR – von Tante Emma bis zur Kaufhalle

Ich lebe seit meiner Kindheit in Werder (Havel): Das ist eine Kleinstadt, die zu DDR-Zeiten 12.000 Einwohner hatte. Wenn ich durch das Zentrum laufe, gibt es die kleinen Läden immer noch. Heute befinden sich dort eine Finanzberatung, eine Fahrschule, gemischte Geschäfte asiatischer Betreiber und eine Textildruckerei. Der Bäckerladen wurde zur Augenoptik, der Spielzeugladen zum italienischen Restaurant und im Schaufenster des Schreibwarenladens hängen Angebote einer Immobilienfirma.

Bonbons aus der Dose und ein Milchladen

In Crivitz, dem kleinen Mecklenburger Ort, in dem ich geboren wurde, gab es noch einen Tante-Emma-Laden: Meine Oma lebte dort, wir besuchten sie regelmäßig und kauften gern bei Frau Schöder ein. Wir waren mit ihr nicht verwandt oder verschwägert, den gleichen Namen trugen wir trotzdem. Sie verkaufte uns Bonbons aus der Dose und schnitt von der Wurst immer „ein bisschen mehr“ ab.

In Crivitz gab es einen Milchladen, in dem es immer ein bisschen komisch roch. Er hatte frischen Joghurt in Flaschen im Angebot, mit einem Klecks Früchten auf dem Flaschenboden. Meine Mutter liebte ihn und fand es schade, dass wir zu Hause keinen Milchladen hatten. Einige Tante-Emma-Läden gab es in Werder, aber keiner war so urig wie der von Frau Schröder in Crivitz.

Konsum und HO – die Läden für alles, was wir brauchten

Im Zentrum von Werder befand sich ein Konsum und ein HO. Beide Läden lagen nicht weit entfernt voneinander. Das Angebot war im Konsum kompakter. Es gab dort nur Grundnahrungsmittel und die „Waren des täglichen Bedarfs“. Die bekommst du heute bei DM oder Rossmann. Der HO war breiter aufgestellt. Die Auswahl war größer, und es war ein wenig teurer.

Der Konsum wurde von der gleichnamigen Genossenschaft betrieben. Wer dort Mitglied war, konnte Einkaufsmarken sammeln. Diese wurden in Hefte geklebt. Wer fleißig klebte, bekam am Jahresende Geld erstattet.

HO ist die Abkürzung für Handelsorganisation. Sie war staatlich organisiert. Das Angebot war umfangreicher, weil die Läden besser beliefert wurden. Das Sortiment ging über Grundnahrungsmittel und WTB hinaus: So gab es dort auch Elektroartikel oder Lebensmittel, die der Konsum nicht im Angebot hatte. Grund dafür war, dass der Staat die Warenlieferungen verteilte und seine eigenen Läden bevorzugte.

Konsum und HO – oder eins von beiden – gab es auch in kleinsten Dörfern. In der DDR war die Mobilität nicht so hoch, weil nicht jeder ein Auto hatte. Die Arbeitsstelle lag in der Regel im Ort. Mein Papa war Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst in Potsdam: Er musste jeden Tag 15 Kilometer zur Arbeit fahren. Dafür nahm er den Trabbi oder den Bus, wenn meine Mama das Auto brauchte. Das galt schon als sehr weiter Arbeitsweg.

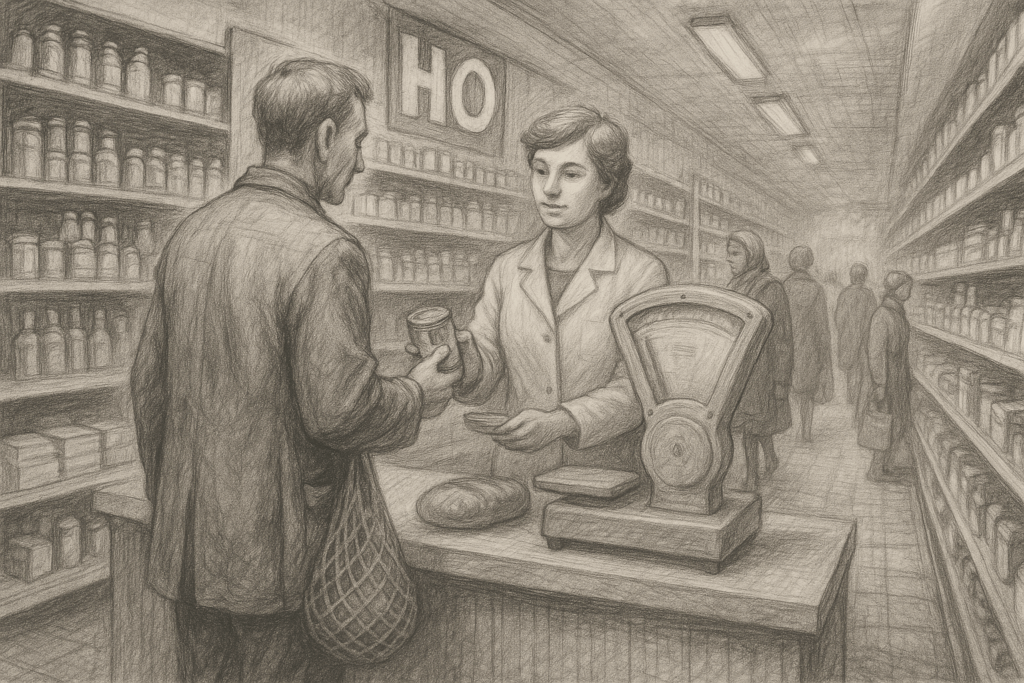

Bedienung an der Theke oder Selbstbedienung

Konsum und HO waren je nach Größe des Verkaufsraums unterschiedlich gestaltet. Bei kleinen Verkaufsflächen gab es eine Bedienung wie im Tante-Emma-Laden. Die Ware lag in Regalen. Wir mussten an der Theke sagen, was wir kaufen möchten. Einige Waren wurden abgewogen, andere nahm die Verkäuferin aus dem Regal hinter ihr. Manchmal konnten wir uns Waren aus den vorderen Regalen selbst nehmen. Auch die Eistruhe mit dem leckeren Moskauer Eis war frei zugänglich.

In größeren Läden gestaltete sich das Einkaufen für uns ähnlich wie heute, im Supermarkt. Allerdings waren die Läden viel kleiner. Wir legten unsere Waren selbst in den Korb und zahlten an der Kasse. Ich weiß noch, dass es für uns etwas ganz besonderes war, als der HO in unserer Stadt kleine Einkaufswagen einführte. Vorher mussten wir die Drahtkörbe mit unseren Einkäufen in der Hand tragen.

Kaufhallen – die Supermärkte der DDR

Kaufhallen oder Markthallen gab es in Berlin, solange ich denken kann. Wenn mein Papa in Berlin beim Fernsehen arbeitete, brachte er Waren aus der Kaufhalle mit, die wir zu Hause nicht bekamen. Dazu gehörte H-Milch, die ich ganz furchtbar fand und bis heute nicht trinke. Geliebt habe ich das Leckermäulchen: Die Marke hat sich gehalten, aber die Sorte Zitrone von damals gibt es nicht mehr.

Werder und Crivitz bekamen etwa zu Beginn der 1980er-Jahre eine Kaufhalle. Das war eine kleine Revolution: Wir liefen mit den Einkaufswagen durch die Gänge und mussten nicht mehr durch mehrere Läden gehen: In der Kaufhalle gab es alles, natürlich in dem Rahmen, den uns die DDR-Führung zubilligte. Dazu zählten auch eine größere Auswahl an Fleisch und Wurst. Beides gab es auch in den Läden von Konsum und HO, aber meine Eltern kauften lieber beim Fleischer. Auch Brot und Brötchen bezogen wir vom Bäcker. All dies gab es in den Kaufhallen in größerer Auswahl.

Mit der Eröffnung der Kaufhalle in Werder kauften wir viel seltener in den kleinen Läden unserer Innenstadt ein. Einmal in der Woche fuhren wir mit dem Auto die zwei Kilometer zur Kaufhalle. Sie lag in einem Neubaugebiet. Vorher waren wir mehrmals in der Woche mit dem Fahrrad in die Stadt gefahren.

Mehrere Kassen und ein breiteres Angebot

Den Einkauf in der Kaufhalle musst du dir so vorstellen, wie im heutigen Supermarkt: Ich kann mich an die Bedientheke für Fleisch und Wurst erinnern. Abgepackte Fleisch- und Wurstwaren gab es in der DDR gar nicht. Auch Brot und Brötchen bezogen wir ausschließlich in frischer Form. Der Geschmack war allerdings nicht jedermanns Sache.

Das Angebot war insofern breiter, als das wir aus dem gesamten vorhandenen Sortiment einkaufen konnten. Vorher kauften wir die Rahmbutter im Konsum und das Waschpulver im HO. Jetzt war ein kompakter Einkauf möglich. Das fanden wir toll: Wir kannten die Einkaufskultur aus Berlin, aber für das kleine Crivitz, das etwa zeitgleich mit uns eine Kaufhalle bekam, war es das neue Einkaufserlebnis schon eine kleine Sensation.

Übrigens: Meine Oma, mittlerweile über 80 Jahre alt, mochte die Kaufhalle überhaupt nicht. Sie blieb bei ihrem Einkauf in den kleinen Läden, obwohl sie die Kaufhalle auch nach wenigen Minuten Fußweg erreichen konnte. Vor allem ärgerte sie sich, dass für den Bau der „neumodischen“ Halle, die Sammelstelle für Altpapier weichen musste. Sie wurde an den Stadtrand verlegt, nun musste Oma einen Kilometer laufen. Zeitungen und Knüllpapier transportierte sie in einem Handwagen. Sie war sehr sparsam, das Sammeln von Altpapier war ihr sehr wichtig.

Kleine Läden für spezielle Waren

Neben HO, Konsum und Kaufhalle gab es kleine Läden, die auf ein bestimmtes Sortiment ausgerichtet waren. Wenn ich in Gedanken durch die Innenstadt von Werder laufe, kann ich mich noch einigermaßen an die Anordnung der Geschäfte erinnern. Hier eine kleine Auswahl:

- Zeitungsladen

- Uhrmacher

- Gemüseladen

- Blumenladen

- Delikatladen (ab den 1980er-Jahren)

- Kurzwarenladen

- Elektroladen

- BHG (das wäre heute ein Mini-Baumarkt)

- Konsumbäcker

- Schreibwarenladen

- Konsum mit Selbstbedienung

- Spielzeugladen

- Drogerie

Auf der gegenüberliegenden Seite unserer großen Kreuzung befanden sich der Fleischer, ein Buchladen und ein Lampenladen. Einen HO hatten wir auch: Dazu mussten wir vor dem Lampenladen die Straße überqueren. Da Werder an der Havel liegt, gab es selbstverständlich einen Fischladen. Die lebenden Fische schwammen in den Becken und wurden beim Verkauf mit einem Gummihammer erschlagen und in Papier eingewickelt. Das fand ich ganz fürchterlich.

Im weiteren Stadtgebiet gab es außerdem Bekleidungsgeschäfte, einen Möbelladen und eine Holzbaracke, in der Strümpfe verkauft wurden. Selbstverständlich hatten wir außerdem ein Schuhgeschäft und einen speziellen Laden für Sportbekleidung. Dort kauften wir unsere „Milchgeldpuschen“: Die DDR-Turnschuhe könnte man heute als „Sneakers“ beschreiben. Sie kosteten 5,50 Mark. So viel bezahlten unsere Eltern, wenn wir in der Schule zur Frühstückspause eine dreieckige Tüte mit Mixmilch trinken durften. Zur Auswahl standen Frucht, Kakao und Vollmilch. Wir durften die Auswahl nicht treffen, das übernahm der Lieferant für uns. Kakaomilch war am beliebtesten. Wir haben immer laut geschlürft.

Die Geschäfte waren oft selbstständiger Hand. Wir gingen zu „Pabst“, wenn wir eine Zeitung kaufen wollten, und zu „Wothe“, um Drogerieartikel zu kaufen. Bei „Wolf“ gab es Fleisch, bei „Hellmich“ Bücher und bei „Lenz“ Brot und Brötchen. Die selbstständigen Händler gaben die Geschäfte oft innerhalb der Familie an die Kinder und Enkel weiter.

Bäcker und Fleischer – wir kauften gute Qualität

Kürzlich las ich in einem sozialen Netzwerk den Vorwurf, wir würden unseren „Unrechtsstaat romantisieren“. Da ging es um einen Film, der in der DDR spielt. Ich romantisiere jetzt das DDR-Bäckerhandwerk und den Fleischer „Wolf“. Ich vermisse den Bierschinken, der frisch aus der Fleischerei kam. Sie befand sich hinter dem Verkaufsraum.

Vor allem vermisse ich unsere Brötchen nach alter Backart. Mittlerweile gibt es noch einen Bäcker in Potsdam, der sie in unserer Region verkauft. Sie sind winzig und kosten mittlerweile 45 Cent pro Stück. Aber immer, wenn ich in der Nähe bin, muss ich mir zwei dieser Brötchen kaufen und „trocken“ essen. Es ist auch eine Erinnerung an meine Kindheit: Wenn mein Papa von der Nachtschicht kam, hatte er die Brötchen in seiner Aktentasche. Sie kosteten in der DDR fünf Pfennige, nach der Einführung des Euro zwölf Cent. Inflation kannten wir in der DDR im Übrigen nicht: Die Preise waren subventioniert und staatlich reguliert.

Das DDR-Bäckerhandwerk

Die Preise für Backwaren haben nach der Wende so intensiv die Runde gemacht, dass es keine Neuigkeit mehr ist, wenn ich mich an die fünf Pfennige erinnere, die wir für ein Brötchen bezahlt hatten. Die Preise galten für niedergelassene Bäcker und für die Backwaren, die wir im HO und Konsum zu kaufen bekamen. Das Mischbrot für 80 Pfennige schmeckte von der Bäckerkette ein wenig nach Gummi. Aber ich habe es irgendwo gemocht. Die Auswahl war nicht groß: Wenn wir für 1,20 Mark ein Mecklenburger Landbrot bekamen, schätzten wir uns sehr glücklich. Sie waren schnell ausverkauft.

Neben den klassischen Brötchen gab es Semmeln (heute Doppelbrötchen) für zehn Pfennige. Unser Bäcker Lenz verkaufte Knüppel: das waren längliche Brötchen mit einer knackigen Kruste, gebacken aus hellem Weizenmehl. Die Tradition dieses Brötchens kommt nicht aus der DDR. sondern aus Berlin.

Die Knüppel kosteten sieben Pfennige. Wenn sie frisch waren, dufteten sie lecker und verzehrten sie auf dem Weg zur Schule. Heute gibt es die Knüppel bei Bäcker Lenz immer noch. Aber sie haben wohl ein anderes Rezept, sind viel größer und schmecken leider nicht mehr so gut wie damals.

Meine Großeltern brachten von ihren Reisen nach West-Berlin gern die aufgeblasenen West-Brötchen mit: Ich mag sie bis heute nicht. Die Discounter-Brötchen dem nahe, was wir bei der staatlichen Bäckerkette zu kaufen bekamen. Ich mag sie gern, möchte aber über die Inhaltsstoffe lieber nichts Genaues wissen.

Abgepackte Fleisch- und Wurstwaren kannten wir nicht

Fleisch und Wurst gab es in der DDR ausschließlich frisch vom Fleischer oder an der Theke der größeren Konsum- oder HO-Läden oder in der Kaufhalle. Es schmeckte immer gut, vor allem der Bierschinken hat sich bei uns nie lange gehalten. Für den Wochenendeinkauf am Freitag mussten wir anstehen: Der Fleischer öffnete um 15 Uhr am Nachmittag, die Schlange war manchmal endlos. Die Ehegattin des Fleischer verkaufte mit viel Freude: Ihr „und dann noch?“ werde ich nie vergessen.

Bei meiner Crivitzer Oma belegten wir das Mecklenburger Landbrot mit Bülower Salami. Die Sorte war mit Senfkörnern versetzt. Lange gab es sie noch in einem Fleischerwagen zu kaufen, der unter der Woche auf einem Parkplatz vor dem Discounter stand. Aber dann sahen wir den Wagen nie wieder. Schade!

Grundsätzlich war die Ernährung in der DDR sehr fleischlastig. Gemüse war nur in einer geringen Auswahl verfügbar, internationale Speisen kannten wir nicht. Unsere Eltern setzten auf Hausmannskost. Fleisch, Kartoffeln, Soße, Nudeln, Suppen. Wir mögen das alles heute noch sehr gern.

Kleine und große Kaufhäuser

In Werder hatten wir ein kleines Kaufhaus. Das Gebäude wurde extra dafür errichtet. Heute ist die obere Etage leer: Im Erdgeschoss befindet sich ein Café mit Bar, darüber ein Theater. Damals gab es im Erdgeschoss Drogerieartikel, in der Mitte Bekleidung und oben Gemischtwaren: Dort kaufte ich immer meine Kassetten. Wir nahmen die Westmusik auf unserem Recorder auf. Eine Kassette kostete 20 Mark.

Im Teenageralter – wir sprachen Deutsch und waren „Jugendliche“ fuhren wir nach Berlin in die großen Centrum-Warenhäuser. Eins gab es am Alex, das andere am Bahnhof Lichtenberg. Es war wie ein Ausflug in eine andere Welt.

Der Einkauf in den vielen kleinen Läden ist etwas, das ich mir heute zurückwünsche. Nach der Wende haben wir es genossen, bei Karstadt oder Hertie einzukaufen. Dann waren es die Center, die bei uns aus dem Boden schossen und in denen wir nochmal ein neues Einkaufserlebnis kennenlernten. Heute bestellen wir online. Die Kaufhäuser sind ebenso vom Verschwinden bedroht, wie die Center, in denen viele Verkaufsflächen leer stehen.

Delikat und Exquisit

Die beiden Namen gehören nicht einem Produkt, sondern es waren die Luxusläden in der DDR. Im Exquisit gab es Bekleidung. Im Delikatladen konnten wir überwiegend Lebensmittel kaufen. Beide Geschäftsmodelle etablierten sich in den 1980er-Jahren, die Preise waren vollkommen überteuert. Meinen Eltern ging es nicht schlecht, aber wir kauften dort nicht ein.

Einkaufen war Alltag – ein Fazit

Das Einkaufen in den kleinen Läden kostete Zeit und gehörte zu unserem Alltag. Das „Shoppen“ bezeichneten wir als „Bummeln“. Dazu fuhren wir aber nicht in die Stadt, sondern nach Potsdam oder Berlin. Es handelte sich eher um einen Schaufensterbummel: Letztlich gab es doch überall das Gleiche. Berlin stach heraus, dort war die „Bückware“, die wir zu Hause nur unter dem Ladentisch bekamen, ab und zu mal im Regal.

Wenn ich den Einkauf mit der heutigen Zeit vergleiche, bekomme ich wieder „romantisierende Erinnerungen“ an unseren „Unrechtsstaat“. Wir kannten diesen Konsumwahn nicht, sondern kauften, was wir wirklich benötigten. Wir produzierten nicht so viel Verpackungsmüll, weil viele Waren frisch und lose verfügbar waren. Und wir wurden immer satt. Wer etwas anderes behauptet, sagt nicht die Wahrheit.

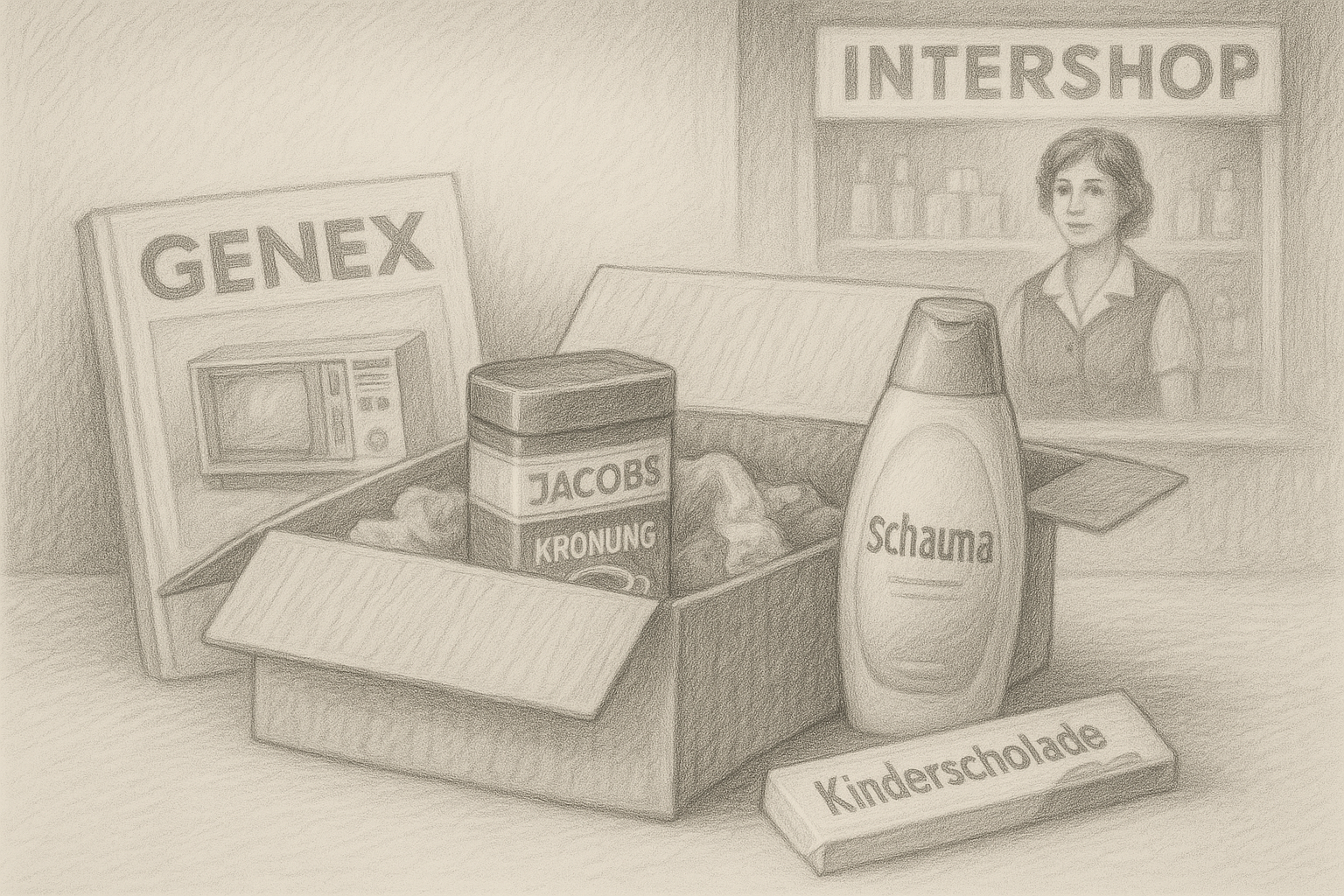

Die Mangelwirtschaft habe ich in diesem Artikel etwas unter den Tisch fallen lassen: Davon erzähle ich im zweiten Beitrag meiner kleinen Einkaufsserie. Im dritten Teil erfährst du, wie wir über Genex und den Einkauf im Intershop an Westprodukte kamen. Und dann gab es ja noch das Westpaket.

Mit hat der Streifzug durch die Läden meiner Kindheit richtig Spaß gemacht. Ging es dir beim Lesen des Artikels auch so? Dann schreib doch gern einen Kommentar, eine Mail, oder besuche mich auf Facebook oder Instagram.

Einkaufen in der DDR – die Miniserie

Dies ist der erste Artikel meiner Miniserie „Einkaufen in der DDR“ über unser Konsumverhalten, über Produkte, die wir kaufen konnten und die es selten gab, und über Waren aus dem Westen, die wir mithilfe von Freunden und Verwandten erhielten. Klick gern auf die beiden anderen Artikel und schreib deine eigenen Erinnerungen in die Kommentare.

- Einkaufen in der DDR: Vom Kaufhaus bis zum kleinen Laden um die Ecke

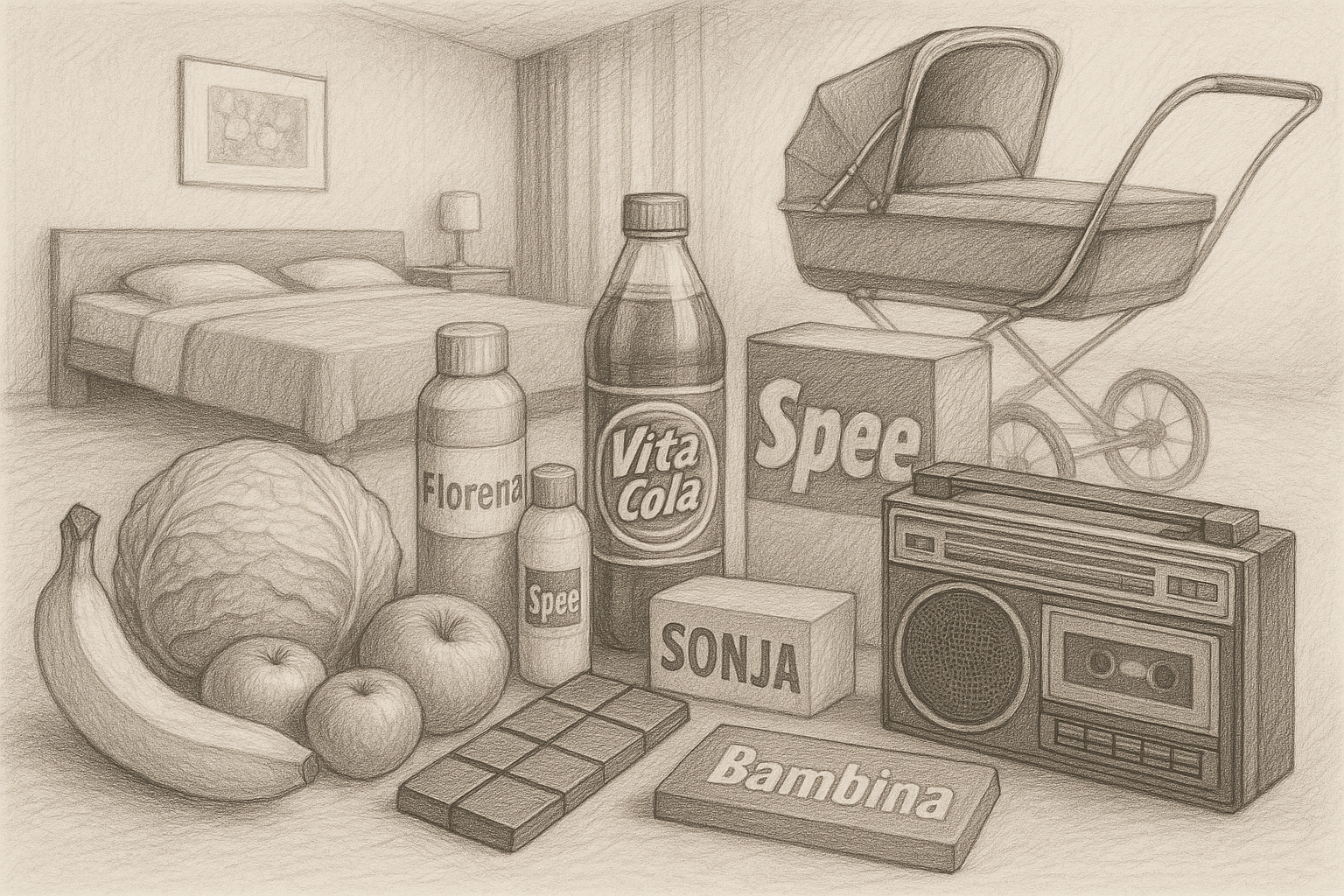

- DDR-Produkte: Was es gab und wofür wir Schlange standen

- Westpaket, Intershop und Genex: Wie der Westen in die DDR kam

ISSN 3053-6758