Armeedienst in der DDR – Einschnitt in das Leben junger Männer

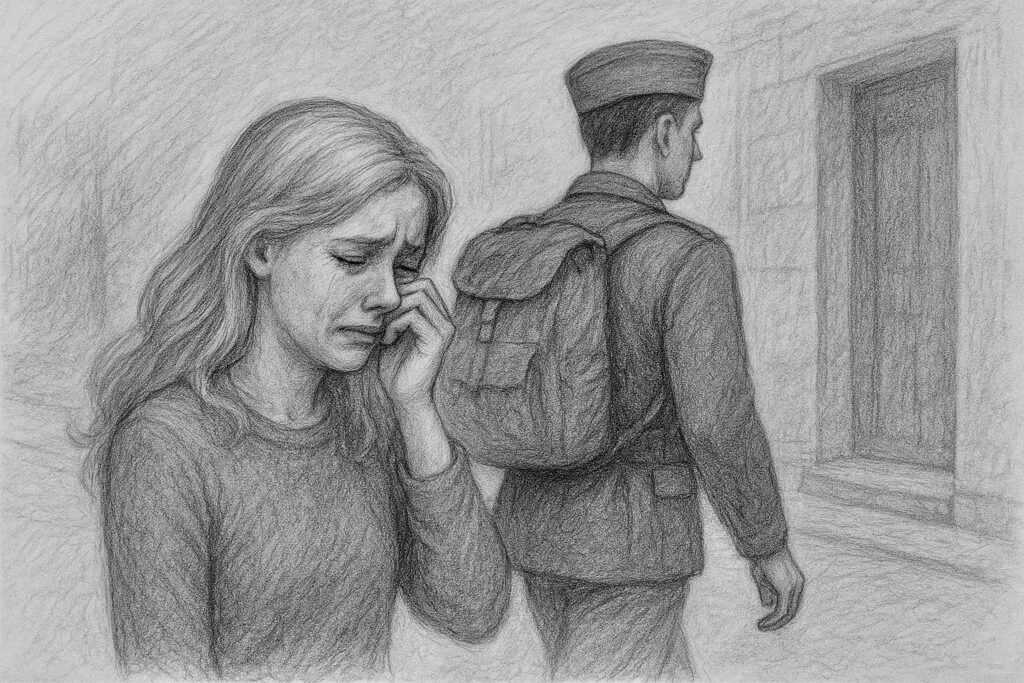

Der Armeedienst in der DDR war für junge Männer verpflichtend. Zwischen 18 und 28 Jahren konnten sie eingezogen werden. Der Grundwehrdienst dauerte 18 Monate. Wer studieren wollte, musste in den 1980er-Jahren für drei Jahre zur „Asche“. So nannten wir die Zeit, die nicht einfach war. Denn die Jungs waren deutlich stärker von der Außenwelt abgeschirmt, als dies heute bei der Bundeswehr der Fall ist. Um Ausgang und Urlaub mussten sie ringen. Beides gewährten die Vorgesetzten nur bei Wohlverhalten. Wer mit dem Regime auf Kriegsfuß stand, hatte es besonders schwer. Doch es gab auch jene, die von „Ferienlagerstimmung“ sprachen. Dies ist der Auftakt einer neunteiligen Serie zu der Lebenswelt von Anna und Mike, den Protagonisten meiner Romanreihe. Buch 1 spielt in der DDR, der Armeedienst stellt Weichen für die Zukunft der beiden. Hier erfährst du mehr, über den Dienst an der Waffe in einer sozialistischen Diktatur.

Die Verpflichtung zum Dienst in der Armee

In der DDR mussten alle jungen Männer einen Dienst in der Nationalen Volksarmee ableisten. Die Einberufung zur NVA erfolgte zwischen dem 18. und dem 27. Lebensjahr. Der Grundwehrdienst betrug für alle 18 Monate. Das erste halbe Jahr war für die Ausbildung reserviert. In dieser Zeit hatten die jungen Männer nichts zu melden, aber viel zu erdulden.

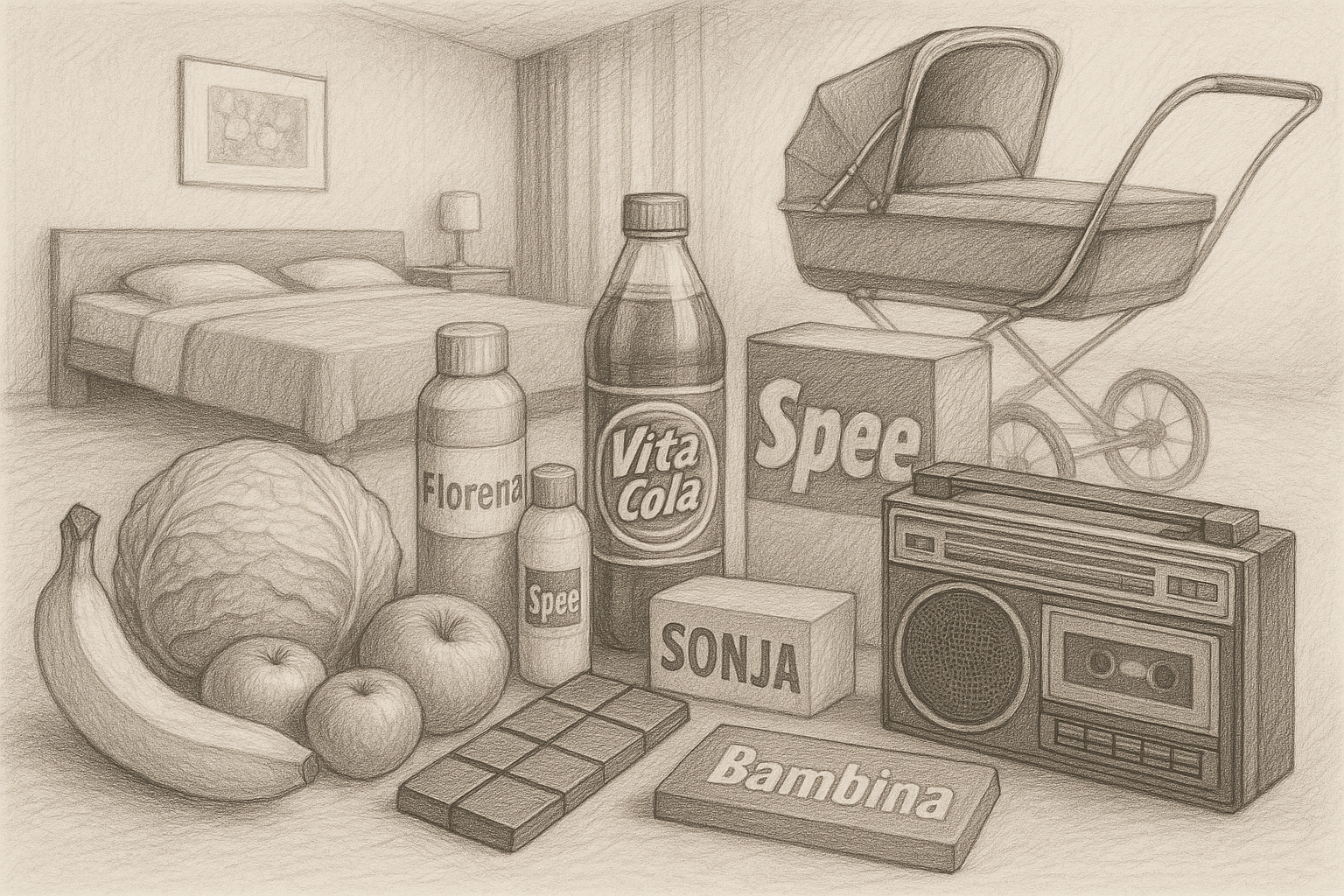

Die Kaserne, in die junge Wehrpflichtige einberufen wurden, lag oft abgeschieden oder in einem anderen Bezirk der DDR. Ich sehe meine damalige Freundin heute noch weinend vor mir sitzen, mit dem Brief in der Hand, in dem ihr Freund schrieb, dass es ihn nach Eggesin verschlagen hätte. Der Ort an der polnischen Grenze war in der DDR ein wichtiger Stützpunkt der NVA. Dort waren die 9. Panzerdivision und das 9. Artellerieregiment stationiert. Heute liegt der Ort im Landkreis Vorpommern-Greifswald und ist Verwaltungssitz der Gemeinde Stettiner Haff. Von der Geschichte als NVA-Standort erzählt ein Militärmuseum.

Zu DDR-Zeiten lag Eggesin am „Ar*** der Welt“, wie wir es in unserem rotzigen Dialekt ausdrückten. Meine Freundin wohnte in Potsdam, ihr Freund in der Nähe von Schwerin. Für sie war eine Fahrt nach Eggesin eine kleine Weltreise mit mehreren Umstiegen und einem Fußmarsch von drei Kilometern. Die Kaserne lag irgendwo im nirgendwo. Es fuhren nicht viele Züge: Die „Soldatenbräute“ liefen gemeinsam, um ihre Jungs zu besuchen.

Besuchszeit und Ausgang

Die Besuchszeit war begrenzt: In der Woche war es nur eine Stunde, an den Wochenenden hatten die Soldaten die Nachmittage frei. Wenn sie nicht zu einem Einsatz gerufen wurden, was nicht immer angekündigt wurde. Oder wenn sie keinen Dienst hatten. Sie duften ihre Freundinnen und Familien in einem kargen Besucherraum treffen.

Ausgang wurde an einzelnen Tagen für ein paar Stunden gewährt. Die Soldaten mussten in dieser Zeit ihre Uniformen tragen und zu einem vorgegebenen Zeitpunkt wieder in der Kaserne sein. Sie konnten selbst bestimmen, wie sie ihre Freizeit verbrachten. Ob Kneipe, Kino, Disko, Stadtbummel oder Treffen mit der Familie oder mit Freunden: Alles war erlaubt, solange sich die Soldaten wieder rechtzeitig in der Kaserne einfanden.

Soldaten bekamen Urlaubstage

Urlaub bekamen die Soldaten in Abstimmung mit ihrem Vorgesetzten. Zwischen 28 und 30 Tage im Jahr gab es. Familienväter bekamen mehr Urlaub, ebenso Soldaten, die sich gute Verdienste erarbeiteten. Grundsätzlich war der Urlaub an ein angepasstes Verhalten gekoppelt: Meinem Brieffreund wurden die Tage in den vier gemeinsamen Monaten zweimal gestrichen. Er hatte ihm gestellte Aufgaben nicht zur Zufriedenheit der Vorgesetzten erfüllt und durfte nicht raus.

War der Urlaubsschein unterschrieben, konnten die Soldaten nach Hause fahren oder sich in der DDR frei bewegen. Auslandsreisen waren schwierig bis unmöglich. Auf dem Weg nach Hause und zurück in die Kaserne mussten sie Uniform tragen. Während der Urlaubstage war zivile Kleidung erlaubt.

Die Urlaubstage konnten einzeln oder zusammenhängend gewährt werden. Ein bis zwei Wochen durften die Soldaten nach Hause fahren. Weite Wege zum Heimatort wurden mitunter berücksichtigt. Aber alles hing von dem Verhalten des Soldaten ab. Wer keine Treue zum Regime bekundete, wer sich an Aufgaben störte oder zu langsam war, musste unter Umständen für eine längere Zeit ohne einen Urlaub auskommen.

Mit 15 Jahren hatte ich einen Freund, der einen dreijährigen Armeedienst ableistete. Er wurde in seinem ersten halben Jahr auf einem Lkw angelernt. Er hatte eine Fahrerlaubnis, als er eingezogen wurde, aber keine Ahnung vom Aufbau oder der Reparatur eines Fahrzeugs. Er spielte in seiner Jugend Posaune in einem Turmorchester seines Heimatortes, ging gern ins Kino oder in die Disco und hatte einen großen Freundeskreis. Autoreparaturen standen, anders als bei meinem späteren Ehemann, nicht auf der Liste der Hobbys. Das wurde ihm bei seinem ersten Einsatz auf dem Lkw zum Verhängnis: Er ging kaputt, eine Reparatur stand an und mein Freund hatte keine Ahnung. Das war eine Dienstverweigerung, der erste Weihnachtsurlaub war gestrichen.

Menschlich ging es rau zu, während der Fahne: Nicht nur die Beziehung zwischen den Vorgesetzten und den Grundwehrdienstlern war belastet. Auch untereinander war die Harmonie nicht immer sehr groß.

Die Feindseligkeit untereinander

Ich kann mich noch gut an die Armee-Lkw’s erinnern, die durch unsere Kleinstadt fuhren. Hinten war die Plane offen. Übermütige, mitunter auch angetrunkene Soldaten wedelten mit einem Maßband herum. Es gibt sie heute noch, zum einfachen Messen des Bauchumfangs oder um beim Schneider Maß zu nehmen. Die Maßbänder haben eine Länge von 150 cm. Für jeden dieser Zentimeter gab es ein Kästchen, was die Soldaten in ihren letzten 150 Tagen abschnitten.

Je kürzer das Band war, das die Jungs aus dem Lkw hervor zeigten, desto kürzer war ihre Zeit bei der Armee. Die Freude der „E’s“, so wurden die Entlassungskandidaten genannt, bekamen die „Frischen“, die das erste halbe Jahr in der Grundausbildung verbrachten, häufig zu spüren. Nicht etwa, indem man beim Ausgang ein Bierchen miteinander trank: Die „Frischen“ wurden von den „E’s“ schikaniert. Sie hatten nichts mehr zu verlieren und leiteten ihre Aufgaben gern an die Neuankömmlinge weiter. Oder sie definierten eigenständig Aufgaben und erfreuten sich daran, dass sie nicht erledigt werden konnten.

Ein tränenreicher Brief meines Freundes erzählte von einem großen Veranstaltungsraum in der Kaserne, der mit Parkett ausgelegt war. Es wurden hochrangige Offiziere für eine Feierlichkeit erwartet. Mein Freund musste das Parkett in der Nacht zuvor abziehen. Auf den Knien, mit klassischem Bohnerwachs. Es sollte glänzen wie neu. Die E’s, die an dieser Aufgabe eigentlich beteiligt waren, schliefen in ihren Betten. Mein Freund fand keinen Schlaf, in dieser Nacht, musste aber dennoch um sechs Uhr zum Frühsport antreten.

Es gibt auch „Armisten“, die sich während ihrer Zeit bei der NVA wohl fühlten. Mein Vater gehörte dazu. Er berichtete von feucht-fröhlichen Abenden in der Kneipe und Ferienlagerstimmung. Mein damaliger Freund war sensibel, er liebte seine Freiheit und er kam mit dem Regime nicht klar. So wurde die Armeezeit für ihn zu einer Tortur, die andere nicht so erlebten. Er war der letzte Jahrgang, der die vollen drei Jahre einsitzen musste. Zur Wende wurde er nach zwei Jahren und zehn Monaten entlassen und konnte sein Studium beginnen.

Studium in der DDR? – Erst nach 36 Monaten Wehrdienst

Die 36 Monate Grundwehrdienst waren für junge Männer, die nach dem Abitur studieren wollten, eine Art freiwilliger Zwang. Es gab keine Vorschrift, die den verlängerten Armeedienst forderte. Doch Chancen auf einen Studienplatz gab es ohne drei Jahre bei der Fahne kaum

Mein Vater, geboren 1940, musste vor seinem Studium nur einen zweijährigen Armeedienst ableisten. Ab 1981 wurde die Zeit um ein Jahr auf 36 Monate verlängert. Die jungen Männer wurden ein halbes Jahr ausgebildet. Dann erhielten sie den Dienstgrad eines Unteroffiziers.

Die allgemeine Wehrpflicht wurde im Jahre 1962 in der DDR eingeführt. Da betrug die Dienstzeit für alle 18 Monate. Dies galt auch für junge Männer, die zum Studium gingen. Mein Vater verpflichtete sich freiwillig zu einem Dienst von 24 Monaten, bevor er in Leipzig ein Studium der Meteorologie begann. Zeitlebens war er Reservist und wurde manchmal für sechs Wochen zu einem Lehrgang einberufen. In dieser Zeit war er von der Arbeit freigestellt. Seine Uniform hing im Schlafzimmerschrank: Wenn er sie trug, war er mir fremd. Ich war ein kleines Mädchen und hatte Respekt, vor dem Feldwebel, der vor mir stand. Den Dienstgrad trug er mit einem gewissen Stolz.

Wie erklärt sich der verlängerte Wehrdienst für angehende Studenten? Die DDR war offiziell ein Staat, in dem die Arbeiterklasse „regierte“. Sie wurde durch den „Staatsratsvorsitzenden“ repräsentiert. Die „Intelligenz“, also die Akademiker und auch die Lehrer, hatten, wenn überhaupt einen gleichwertigen Stellenwert. Der moralische Druck auf die jungen Männer, die sich durch ihr Studium der „Intelligenz“ anschließen wollten, war groß.

So lief die Verpflichtung ab

Die jungen Männer verpflichteten sich während der zweijährigen Abiturzeit freiwillig für einen dreijährigen Wehrdienst. Wer sich dagegen entschied, wurde bei der Vergabe der Studienplätze in der Regel nicht berücksichtigt. Nirgendwo stand geschrieben, dass die dreijährige Verpflichtung Voraussetzung für den Studienplatz war. Letztlich war sie es aber. In allen Lebensläufen, die ich von Akademikern in der DDR kenne, sind die drei Armeejahre verzeichnet. So bekamen wir in der sechsten Klasse einen jungen Klassenlehrer, der frisch von der Uni kam. Er war 26 Jahre alt, verheiratet und hatte ein Kind. Seine Frau, so erzählte er es selbst, hatte er während der Armeezeit kennengelernt. Sie arbeitete in dem kleinen Ort, in dem die Kaserne stand, in einem Blumenladen. Unser Lehrer wollte vor einem Urlaub Blumen für seine Mama kaufen. Der zweite Blumenstrauß, den er dort erwarb, war für die hübsche Blumenverkäuferin. Er ist heute Pensionär, seine Frau ist immer noch an seiner Seite.

Mit 25 Jahren beendeten junge Männer ihr Studium

Rechnen wir seinen Lebenslauf einmal nach: In meiner Generation gingen wir zehn Jahre zusammen zur Polytechnischen Oberschule. Wer das Abitur ablegen wollte, ging weitere zwei Jahre auf die Erweiterte Oberschule. Wir wurden mit sechs oder sieben Jahren eingeschult und waren beim Abitur 18 oder 19 Jahre alt. Dann folgten drei Jahre Armee und fünf Jahre Studium. Bei ihrem Berufseinstieg waren die jungen Männer Mitte 20, die Frauen drei Jahre jünger. Ein Gap-Year oder einen Studiengangwechsel gab es nicht. Verlängern durften nur junge Mamas oder Studenten, die andere triftige Gründe hatten, etwa eine Erkrankung.

Möchtest du dich 25 Jahre verpflichten?

Mit den meisten meiner Klassenkameraden bin ich zehn Jahre zur Schule gegangen. Viele blieben in unserem Ort wohnen: Für uns ist es einfach, regelmäßig Klassentreffen zu veranstalten. Wir verabreden uns in einem Restaurant oder einer Kneipe und quatschen miteinander. Ein Mitschüler erzählte, dass die Jungs zum Ende der zweijährigen Lehrzeit zu einer Verpflichtung für 25 Jahre überredet werden sollten.

Offiziere der NVA führten mit den Jungen Einzelgespräche, in denen sie die Vorzüge einer langen Verpflichtung darlegten. Einer meiner Mitschüler unterschrieb. Als er rauskam, wurde er entsetzt gefragt, ob er weiß, was er da gemacht hat. So richtig wusste er das mit seinen knapp 18 Jahren nicht. Mit der Wende wurde die Verpflichtung hinfällig. Das bezeichnet er heute als großes Glück, denn es wäre sehr schwierig gewesen, da wieder herauszukommen.

Warum mein Mann nie bei der Armee war

Mein Mann wuchs im Bezirk Schwerin auf. Er wollte nicht studieren und konnte bis zum 27. Lebensjahr eingezogen werden. Die Einberufung kam überraschend: Wer sich für eine Lehre entschied, hatte nur bedingt Einfluss auf den Zeitraum, in dem er seinen Dienst bei der NVA ableistete.

Im Alter von 19 Jahren zog er zu mir in den Bezirk Potsdam. Er vergaß, seinen Umzug beim Wehrkreiskommando zu melden. Die Einberufung kam kurz nach seinem Umzug, sie landete im Briefkasten meiner Schwiegermutter, die feixend bei uns anrief. Wir hatten gerade geheiratet und waren Eltern eines knapp einjährigen Kindes. Nach anderthalb Jahren Fernbeziehung, die Schwangerschaft eingeschlossen, waren wir froh, endlich jeden Tag zusammen sein zu können. Diese Einberufung passte uns gar nicht.

Mein Mann fuhr persönlich zum Wehrkreiskommando Schwerin und meldete sich dort ab. Der Bezirk war bekannt dafür, seine Armisten unmittelbar nach der Lehre einzuziehen. So war es ja auch bei dem Partner meiner Freundin, der in Eggesin stationiert war.

Das Wehrkreiskommando Potsdam fuhr eine andere Strategie: Die jungen Männer wurden erst spät eingezogen, oftmals kurz vor dem 27. Geburtstag. Da wir in der DDR sehr früh Kinder bekamen, war das eine Belastung für die jungen Familien. Meinem Mann kam die späte Einberufung zugute: Er setzte eine Rückstellung durch, zunächst für zwei Jahre, die ohne Murren bewilligt wurde. Wir wollten uns erst unser Leben aufbauen, planten den Bau eines Eigenheims auf dem Grundstück meines Vaters. Doch innerhalb dieser beiden Jahre kam die Wende. Wir bekamen unser zweites Kind.

Die Bundeswehr ging an uns vorbei

Mein Mann hätte nun seinen Wehrdienst bei der Bundeswehr ableisten müssen. Doch ich hätte als zweifache Mama Unterstützung anfordern können. Ich war zu der Zeit Hausfrau. Das war dem Staat zu teuer, mein Mann wurde ausgemustert. Die fehlende Erfahrung hat er nie bereut.

Wir haben vier erwachsene Söhne, von denen der Älteste noch in die Wehrpflicht gefallen wäre. Er wurde wegen einer chronischen Erkrankung ausgemustert. Die drei Jüngeren profitierten von der Abschaffung der Wehrpflicht. Würde sie wieder eingeführt werden, könnte es unser „Nesthäkchen“ noch treffen. Doch er weiß heute schon, dass er keine Waffe in die Hand nehmen und einen Zivildienst ableisten würde.

Ziele der strengen Wehrpflicht

Die lange und strenge Wehrpflicht verfolgte im Grund das gleiche Ziel wie die sozialistische Erziehung, die wir ab dem Schuleintritt zunächst als Pioniere, dann als FDJler genossen: Die politische Ausrichtung sollte vor allem bei der Intelligenz, also den zukünftigen Studenten, gefördert werden. Das System versprach sich Nachwuchs für die NVA: Eine längere Verpflichtung war jederzeit möglich. Im Mittelpunkt stand immer die Förderung der sozialistischen Ideologie und der Gedanke, junge Männer mit Abitur für „das System“ zu gewinnen.

Konnten junge Männer den Dienst an der Waffe verweigern?

Ja, das war möglich. Die Männer wurden als Bausoldaten bei der „Spatentruppe“ eingesetzt. Sie waren für den Abbruch von Häusern und Anlagen verantwortlich, die aus der Kriegszeit stammten oder Platz für Neues machen mussten. Es war eine harte und körperlich schwere Arbeit. Wer als Bausoldat eingezogen wurde, musste nach der NVA mit Repressalien und Einschränkungen rechnen.

Briefe als Inspiration für einen Roman

Die Briefe meines damaligen Freundes erzählen von einem Drill, der an die Substanz ging. Er liebte die Freiheit und sein Leben mit der Familie und mit den Freunden in seinem Heimatdorf oder im Internat. Mit der Armee konnte er sich bis zum Schluss nicht arrangieren. Er war der letzte Jahrgang vor der Wende, der den dreijährigen Dienst voll ableisten musste. Mein Schwager war in Berlin bei den Grenztruppen. Nach nur einem Jahr erfolgte die Entlassung: Er konnte zum Studium gehen. Das war 1989. Im Wendejahr. Sein Dienst bei der Fahne hätte bis 1991 gedauert.

Die Briefe meines „Armisten“ inspirierten mich zu der Geschichte von Anna und Mike. Ich war mit ihm nur fünf Monate zusammen. Trotz einiger Knutschereien würde ich das, was war, als Brieffreundschaft bezeichnen. Kurze Zeit später lernte ich meinen Mann kennen. Er ist meine Jugendliebe, doch in meinem Kopf formte sich eine andere Geschichte: die einer Liebe zwischen einem jungen Mädchen und Jungen, der einen dreijährigen Armeedienst ableisten muss. Und der sich, ebenso wie mein Brieffreund, damit nicht arrangieren kann.

Mike ist 19 Jahre alt, Anna 16, als er eingezogen wird. Sein Leben ändert sich von einem Tag zum anderen. Und mit ihm auch das Leben von Anna.

Gibt es Paare, die diese Armeezeit überstehen? Wenn ja, kann es ein Leben lang halten? Und wenn nicht, was passiert bei einem Wiedersehen? Über die Entstehung meiner Romanreihe habe ich einen separaten Artikel verfasst.

Geschrieben aus Sicht eines „Mädchens“

Frauen waren in der DDR nicht zum Wehrdienst verpflichtet. Somit kann ich diesen Artikel nur aus der Sicht eines „Mädchens“ schreiben, die für wenige Monate einen Freund bei der NVA hatte und den Dienst nur aus Erzählungen von Mitschülern und Freundinnen kennt. Hast du Erfahrungen bei der NVA gesammelt? Dann schreib sie gern in die Kommentare. Ich betone immer wieder gern, dass ich es wichtig finde, die „echten“ Erinnerungen aufrecht zu erhalten.

Möchtest du mehr über die NVA und den Wehrdienst wissen? Die Seite „NVA-Geschichte“ bietet dir interessante Informationen über die Erinnerungen hinaus, die ich als Mädchen und junge Frau aus der DDR mitgenommen habe.

Die Welt von Anna und Mike – neunteilige Serie zur Romanreihe

Meine Romanreihe Anna und Mike begleitet den Lebensweg der beiden Protagonisten. Sie lernen sich als Teenager in der Tanzschule kennen und verlieben sich ineinander. Das erste Buch spielt in der DDR und erzählt von dem Leben der Jugendlichen zwischen Schule, Elternhaus und der ersten großen Liebe. Nach dem Abitur wird Mike zum Armeedienst eingezogen. Er verpflichtet sich für drei Jahre, weil er zum Studium gehen möchte. Die Einberufung ändert das Leben von Anna und Mike von Grund auf. Den ersten Artikel meiner Miniserie zum Leben von Anna und Mike widme ich dem Armeedienst in der DDR.

Anna und Mike ist nicht nur ein Beziehungsroman: Es ist eine Familiengeschichte, die als Schauplatz die Lebenswelt meiner Generation zeigt. Anna ist so alt wie ich, Mike knapp drei Jahre älter. Beide werden in der DDR geboren, im Bezirk Potsdam. In meiner Heimat. Viele von uns haben sich als Teenager verliebt. Auf dem Schulhof sehe ich noch heute die eng umschlungenen, knutschenden Paare. Und das Raunen, wenn zwei plötzlich Hand in Hand liefen.

Die Armee veränderte alles

Die Romantik wandelte sich in eine bittere Realität, wenn der Junge zur Armee musste. Einige überstanden diese Zeit. Danach wurde geheiratet und eine Familie gegründet. Andere gingen jeder für sich eigene Wege, weil sie die lange Trennung nicht aushielten.

Im ersten Teil meiner Ennealogie leben Anna und Mike eine sehr intensive Jugendliebe. Mike möchte Lehrer werden, er wird für drei Jahre eingezogen. Von einem Tag zum anderen verändert sich alles. Dies ist der Grund, warum ich der Armee einen eigenen Artikel widme. Sie hat nicht nur das Leben von Anna und Mike verändert.

Das Verhältnis zur Schwiegermutter spielte bei uns im Osten von Anfang an eine Rolle: Wir stellten unseren Schwarm schnell zu Hause vor. Viele Eltern waren sehr liberal. Nur bei der Frage, ob das junge Paar in einem Zimmer schlafen darf, gehen die Meinungen auseinander. Im zweiten Artikel meiner Serie steige ich tiefer ein, in eine besondere Bindung zweiter Frauen, die nicht immer ohne Konflikt ist.

Lies auch gern die anderen Artikel zu meiner Romanreihe:

- Armeedienst in der DDR: Einschnitt in das Leben der jungen Männer (Buch 1: Jugendliebe)

- Schwiegermütter und Schwiegertöchter: Zwischen Konflikt und Nähe (Buch 2: Wendezeit)

- Untreue und Lügen – wenn Vertrauen zerbricht (Buch 3: Erinnerung)

- Freundschaft mit dem Ex – Funktioniert das wirklich? (Buch 4: Flickenteppich)

- Zwei Menschen gleichzeitig lieben? – Gefühle ohne Grenzen? (Buch 5: Lebensträume)

- Oma mit 40? – Wenn das Leben eine Generation überspringt (Buch 6: Familienbande)

- Offene Ehe – eine bewusste Entscheidung für Freiheit? (Buch 7: Gratwanderung)

- Beziehung in der Lebensmitte – Enkelglück und Zweisamkeit (Buch 8: Lebensträume)

- Auf der Suche nach den Wurzeln – Lebenslügen und ihre Folgen (Buch 9: Spurensuche)

ISSN 3053-6758