Westpaket, Intershop und Genex: Wie der Westen in die DDR kam

Westpaket, Intershop und Genex? Was ist das? Gab es in der DDR Produkte aus dem Westen, und konnten wir sie einfach zu kaufen? Im dritten Teil meiner Miniserie über das Einkaufen und das Warenangebot in der DDR möchte ich von dem kleinen Luxus erzählen, der aus Westdeutschland zu uns kam. Nicht jeder kam in den Genuss, im heimischen Wohnzimmer eine Tasse Jacobs-Kaffee zu trinken oder einen Riegel Kinderschokolade zu naschen. Voraussetzung waren die D-Mark oder Verwandte im Westen, die bereit waren, die begehrten Pakete zu versenden. Und dann gab es noch den Genex-Katalog mit vielen tollen Produkten. Ich reise zurück, in mein Heimatland, und erinnere mich an Westprodukte, die bis heute eine besondere Bedeutung für mich haben. Und natürlich erfährst du, was sich hinter den nostalgischen Begriffen verbirgt.

Westprodukte waren in der DDR nicht unbekannt

Waren, die wir in der DDR kaufen konnten, unterschieden sich von den Produkten, die in der BRD erhältlich waren. Die meisten von uns kannten sie aus dem Fernsehen: Mit Ausnahme des „Tal der Ahnungslosen“, so nannten wir die Ecke Dresden-Görlitz-Zwickau, konnten wir Westfernsehen schauen und uns jeden Tag von der Werbung berieseln lassen. Mit riesigen Antennen bekamen wir das Signal aus West-Berlin oder aus Westdeutschland. Nur in der Region im Dreiländer-Eck DDR-Polen-Tschechoslowakei waren die Antennen nicht mehr groß genug.

Die Produkte aus der bunten Werbung gab es im Konsum und im HO natürlich nicht. Doch wir hatten den Intershop: Die Läden gab es in größeren Städten. Für Westgeld konnten wir Westwaren kaufen. Wer Verwandte in der BRD hatte, freute sich über jedes Westpaket. An den Genex-Katalog mit vielen tollen Angeboten kann ich mich ebenfalls erinnern. Er lag im Wohnzimmer auf dem Tisch, meine Mutter griff ständig danach und schwärmte von den Angeboten. Wir bekamen eine orangefarbene Kaffeemaschine von Krups, die meiner Mutter heilig war. Sie nutzte sie auch nach der Wende weiter, bis sie eines Tages kaputt ging.

Vier Geschwister meiner Mutter sind noch vor der Schließung der Grenzen in die BRD übergesiedelt. So gehörten wir zu den „glücklichen“ DDR-Bürgern, die sich über Westpakete freuen durften. Dass sie für den Versender steuerlich absetzbar waren, weiß ich erst seit meinen Recherchen für den Artikel.

Wir lebten nicht im Niemandsland

Sehen wir mal vom selbst ernannten „Tal der Ahnungslosen“ ab – das selbstverständlich auch Westpakete empfangen durfte – wussten wir schon, was es „drüben“ zu kaufen gab und worauf wir verzichteten. Da wir nicht in die BRD reisen durften, beschränkten sich unsere Kenntnisse über die Vielfalt des Sortiments auf das, was wir in der Werbung sahen und die Leckereien, die unsere Verwandtschaft aus Westdeutschland bei ihren Besuchen in der DDR mitbrachten.

Im Niemandsland lebten wir nicht: Die Werbung zwischen den einzelnen Sendungen war nicht nervig, so wie heute, sondern wir schauten sie gern. Sie war wie ein verschlossenes Tor zu einer Welt, die wir nicht betreten durften. Und so kam es, dass wir uns freuten, wenn wir Marken wie Jacobs Kaffee, einen Mars Riegel, eine Kinderschokolade oder das Schaum-Shampoo einmal wirklich in der Hand hielten. After Eight fand ich sehr lecker und die Schokolade von Milka. Das Ding mit den lila Kühen auf westdeutschen Bergen glaubten wir ab der Schulzeit aber nicht mehr.

Westpakete, Intershop und Genex-Katalog waren unsere Bezugsquellen für Waren aus Westdeutschland. Für alles brauchten wir Freunde oder Verwandte aus dem Westen, die ein offenes Herz hatten und bereit waren, uns etwas zu schenken. Meinem Hamburger Onkel, meiner Großtante aus Spandau und den Freunden meiner Omi aus der Feuerbachstraße in Steglitz bin ich bis heute dankbar, für die kleinen und größeren Aufmerksamkeiten, die in den Westpaketen steckten oder uns Kindern mitgebracht wurden. Doch wie funktionierte das, mit dem Westpaket? Wie konnten wir im Intershop einkaufen und über Genex ein Auto beziehen? Beginnen wir mit den Paketen, von denen jährlich 25 Millionen über die innerdeutsche Grenze geschickt wurden.

Das Westpaket – Verbindung und Versorgung für die Bürger

Ich war ganz überrascht, als ich bei der Recherche die gigantische Zahl von 25 Millionen Paketen las, die jedes Jahr die Grenzen überquerten. Verteilt auf 6,5 Millionen DDR-Haushalte bedeutet dies, dass eine Familie pro Jahr etwa vier Pakete aus der BRD empfind. Bei uns waren es einige mehr: Wir waren verwöhnt, mit Kleidung und mit leckeren Lebensmitteln.

Die Westpakte vom Onkel aus Hamburg ist einer der biografischen Elemente in meiner Romanreihe Anna und Mike: Der Bruder von Lilly, Annas Mutter, flüchtete noch vor der Grenzschließung aus der DDR und fand in Hamburg eine neue Heimat. Er hält zu seiner Schwester eine enge Verbindung und schickt regelmäßig Pakete mit Bekleidung für Anna. Lilly freut sich darüber, weil die Tochter sehr groß gewachsen ist und schicke Kleidung wirklich schwer zu bekommen war. Das entspricht meinen Erfahrungen: Mein Onkel schickte keine Markenbekleidung, sondern Bekleidung aus einem Kaufhaus. Ich habe mich immer riesig darüber gefreut und konnte wirklich fast immer „Klamotten aus dem Westen“ tragen. Damit war ich privilegiert, doch ich sprach nicht darüber. Angeben war nicht so meins.

Einmal schickte mir mein Onkel eine blaue Stoffhose mit drei bunten Streifen auf dem linken Oberschenkel. Ich glaube, sie waren Gelb, Weiß und Rot. Meine Nachbarin und Freundin, ein Jahr älter als ich, erzählte mir, dass diese Hose überhaupt nicht zu mir passte. Dann fragte sie, ob wir tauschen wollen. Ich verneinte.

Am nächsten Tag veräppelten mich ihre Klassenkameraden auf dem Schulhof. Ich trug die Hose meines Onkels, die Mitschüler meiner Freundin fanden sie komisch. Also wollte ich sie nicht mehr anziehen und willigte in den Tausch ein.

Ich bekam eine Jeans mit sehr hohem Bund, für die ich dann in meiner Klasse dumm angemacht wurde. Bei einem Vortrag fragte mich ein Klassenkamerad, ob ich mir die Hose nicht unter die Achseln ziehen wollte. Ich zog sie nie wieder an. Auf dem Schulhof hörte ich dann, wie toll die Mitschüler meiner (eigentlichen) Freundin die Hose an ihr fanden. Klamotten aus dem Westen waren so begehrt, dass Freundschaften keine Rolle spielten.

Erfahrung aus den 1980er-Jahren, ich war zu dieser Zeit ein Teenager

Neben den Besuchen, die ab 1972 durch das Bemühen des damaligen Bundeskanzlers Willy Brandt für Bürger der BRD wieder möglich waren, schufen die Westpakete eine Verbindung zwischen den geteilten Staaten. Sie wurden von der DDR-Führung geduldet, weil sie zur Versorgung der Bürger beitrugen.

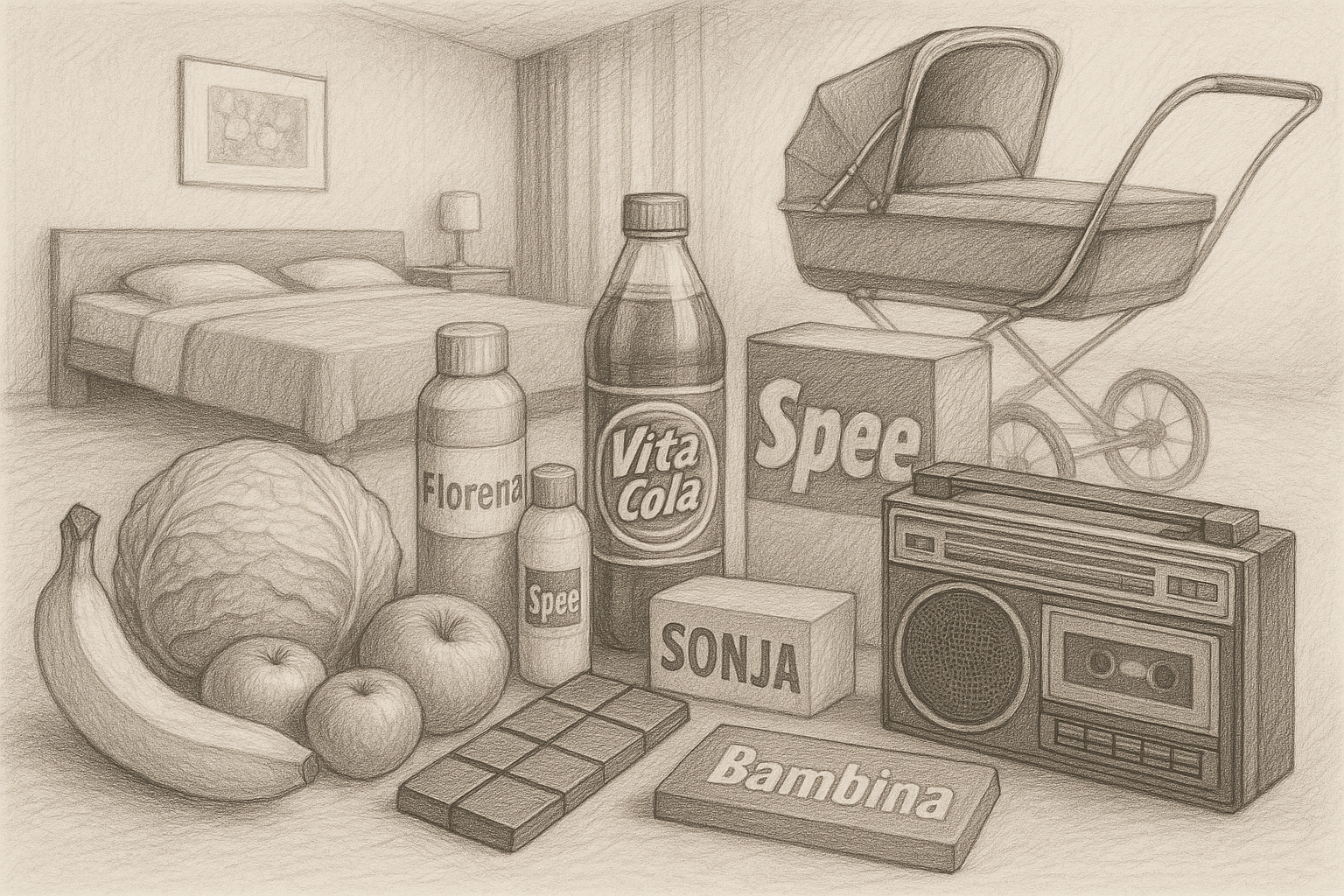

Der typische Duft von Seife und Kaffee

Beim Öffnen eines Westpaketes strömte uns der typische Duft von Seife, Waschpulver und Kaffee entgegen. Es waren zwei der beliebtesten Artikel, die versendet wurden: Kaffee war in der DDR sehr teuer, und unser „Rondo“ sollte nicht besonders munden. Ich kann es nicht beurteilen, denn ich war noch ein Kind und trinke bis heute keinen Kaffee.

Obwohl sich unser Waschmittel „Spee“ bis heute in den Regalen von Supermärkten und Drogerien als eines der wenigen Ostprodukte etabliert hat, war es in der DDR alles andere als beliebt. Wir freuten uns über duftendes Ariel, das unser Onkel immer schickte.

Für meine Mutter war das Waschmittel sehr kostbar. Einmal war das Paket aufgeschnitten, die Krümel verteilten sich zwischen den anderen Sachen. Mit einem Löffel retten wir von dem Pulver, was zu retten war. Meine Mutter weinte. Doch viel ging dank unseres Einsatzes nicht verloren.

Die Pakete wurden an der Grenze kontrolliert. Bücher, Zeitschriften und andere Artikel, die in dem Bereich der „Propaganda“ zugeordnet waren, durften nicht in der DDR gesendet werden. Der Schnitt im Waschpulver – damals waren es noch große Eimer mit Henkel – kam daher, dass das Paket achtlos aufgeschnitten wurde.

Neben Seife, Kaffee und Waschpulver waren weitere Artikel sehr beliebt:

- Früchte und Ananas in Dosen

- Strumpfhosen

- Süßspeisen wie „Paradiescreme“ oder Puddingpulver

- Maggi und Fertigsuppen

- Schokolade und Süßigkeiten

Die Süßigkeiten haben wir gut gehütet. Es gab ein After Eight oder eine Kinderschokolade am Tag. Die Milka, damals noch in Silberpapier eingewirkt, wurde in „Riegen“ aufgeteilt. Wer an den Süßigkeitenschrank ging und etwas stibitzte, bekam Ärger.

Steuerliche Vergünstigungen für den Versand von Westpaketen

Für die Versender der Westpakete gab es steuerliche Vergünstigungen. Meinen Onkel kann ich leider nicht mehr fragen, aber ich habe verschiedene Informationen im Netz gefunden. So konnten BRD-Bürger die Kosten für den Versand von der Steuer absetzen, wenn sie die Bestätigung für den Kauf der Paketmarke einreichten. Andere Quellen schreiben von 30 DM im Jahr, die pauschal abgesetzt werden konnten.

Im Internet habe ich einen Artikel gefunden, in dem ein Mann seine Kindheitserinnerungen aus Westdeutschland teilt. Seine Oma versendete immer Pakete „in die Zone“. Ich persönlich mag diesen Begriff überhaupt nicht, aber der Junge von damals kann ja nichts dafür, dass seine Oma uns so bezeichnete. Seine Erinnerungen von der „anderen Seite“ sind insofern interessant, dass er von Kaufbelegen für Bekleidung spricht, die bei der Steuererklärung eingereicht werden konnten.

Ich kann mich nicht dafür verbürgen, dass sie Angaben stimmen. Aber offenbar war es möglich, einige der Kosten für den Versand von Westpaketen von der Steuer abzusetzen.

Gab es Schattenseiten?

Ich habe mich immer gefreut und meinem Onkel einen Brief als Dankeschön geschrieben. Nach seinem Tod haben wir alle Briefe in seinem Nachlass gefunden. Er hatte sie chronologisch in einem Ordner abgeheftet.

Es gab noch eine Tante, die Schwester meiner Mutter. Sie brachte bei ihren Besuchen Schokolade und Kaffee mit und behauptete, das wäre eine exklusive Marke, die so oft gekauft wird, dass dafür keine Werbung notwendig wäre. Seit der Wende wissen wir, dass beides die billige Eigenmarke vom Aldi war.

In einigen Familien wurden die Pakete versendet, um mit dem anzugeben, was die DDR nicht hatte. Ich kann das nicht bestätigen. Zu meinem Onkel hatten wir bis zu seinem Tod ein wunderbares Verhältnis. Die Schwester meiner Mutter zog sich zurück, der Kontakt brach nach der Wende ab. Aber ich glaube, die Aldi-Mitbringsel waren nicht der Grund dafür.

Übrigens: Es wurden auch Pakete von Ost nach West versendet. Das hat Konstanze Soch bei Recherchen zu ihrer Doktorarbeit herausgefunden.

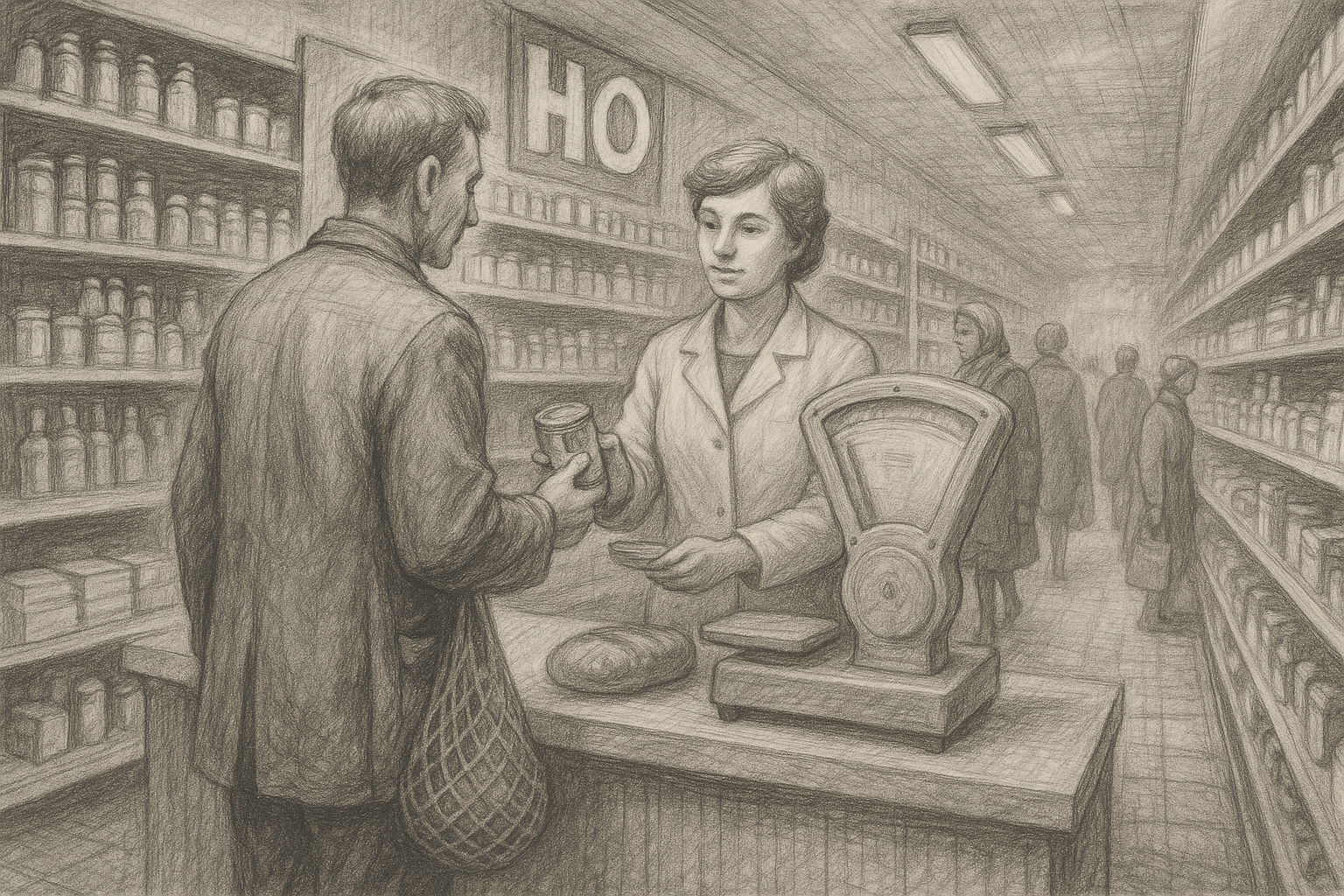

Einkaufen im Intershop

Im Intershop gab es Artikel aus der BRD in einem begrenzten, von der DDR-Führung kontrollierten Sortiment zu kaufen. Es ähnelte den Westpaketen: Bekleidung, Drogerieartikel, haltbare Lebensmittel und Süßigkeiten waren im Angebot. Zusätzlich gab es Alkohol und Zigaretten, Tonträger und technische Geräte. Mein Juwel war die erste Langspielplatte von Nicole, ich habe sie heute noch in meinem Schrank. Da wir noch im Besitz eines Schallplattenspielers sind, könnte ich sie mir eigentlich mal wieder anhören.

Intershops gab es in allen größeren Städten, oft in der Nähe von Bahnhöfen oder Flughäfen. Bezahlen konnten wir nur mit sogenannter „harter Währung“. Die DDR-Mark war eine Binnenwährung, die auf dem Weltmarkt keinen Wert hatte. Wie bezeichneten die Münzen gern als „Aluchips“, weil sie sehr leicht und aus Aluminium hergestellt waren. Die DDR benötigte zur Beschaffung von Gütern aus dem Ausland die D-Mark. In den Intershops sollte das Geld von kaufkräftiger Kundschaft abgeschöpft werden.

In den Läden durfte niemand fotografieren, das Betreten ohne Geld oder die zahlungskräftige Verwandtschaft aus dem Westen war nicht gern gesehen.

Ab 1974 war der Einkauf für DDR-Bürger erlaubt

Mein Vater erzählte, dass es die Intershops ab den 1960er-Jahren gab. Anfangs wurde mit Alkohol und Zigaretten gehandelt. Die anderen Waren kamen später dazu. Auch die Anzahl der Shops vergrößerte sich: Zum Ende der DDR waren es mehrere hundert, die auch abseits von Bahnhöfen zu finden waren. Potsdam hatte zwei: Einen am Hauptbahnhof – der heute Pirschheide heißt – und einen gegenüber vom Eingang zum Schloss Sanssouci.

Anfangs durften nur Transitreisende und Bürger aus der BRD in den Intershops einkaufen. Ab 1974 hatten auch Bürger der DDR Zutritt, wenn sie im Besitz der harten D-Mark waren.

Die Waren in den Intershops wurden in der DDR hergestellt und in den Westen importiert. Das wussten wir damals noch nicht. In den Geschäften roch es, genauso wie beim Öffnen der Westpakete, nach Seife, Waschpulver und Parfüm. Es war sozusagen der Geruch der weiten Welt. Um die Bevölkerung nicht allzu sehr zu verärgern, verzichteten die Läden auf Schaufenster. Am Potsdamer Hauptbahnhof steht die Baracke heute noch: Derzeit ist sie leer, lange war dort ein Erotik-Shop untergebracht. Der kommt auch ohne Schaufenster aus.

Forum-Schecks – die DDR-Führung brauchte das Geld sofort

Ab und zu bekamen wir von Verwandten und Freunden aus dem Westen Geld geschenkt, das wir für den Einkauf im Intershop verwenden konnten. Ab dem 1. April 1979 war das aber nur noch über einen Umweg möglich: Wir mussten die D-Mark in sogenannte Forumschecks umtauschen. Dazu fuhren wir in eine Filiale der Staatsbank der DDR nach Potsdam. Der Umtausch erfolgte 1:1 und gab der DDR-Führung die Möglichkeit, schneller an das Westgeld zu gelangen.

Wer einen bundesdeutschen Pass hatte oder als Transitreisender in der DDR kam, durfte weiter mit harter Währung bezahlen. Die Forumschecks waren den DDR-Bürgern vorbehalten. Sie konnten nicht zurückgetauscht werden und waren außerhalb der Intershops wertlos.

Einkauf wie in einem Supermarkt

Im Intershop kauften wir wie in einem Supermarkt ein: Alkohol, Zigaretten und Lebensmittel bekamen die Kunden bei der Verkäuferin. In den Bereichen Bekleidung, Technik und Tonträger konnten wir stöbern. Es war möglich, Bekleidung anzuprobieren. Zu der Preisgestaltung kann ich nichts sagen, da ich weder weiß, was wir damals bezahlt haben, noch, wie teuer die Waren im Intershop waren.

Meine Erinnerung heute ist die an einen kleinen Supermarkt, in dem es alles gab und in dem es sehr gut roch. Wir kauften dort mit der Verwandtschaft ein, oder wir verwendeten die Forumschecks. Aber es war selten und deshalb immer etwas Besonderes.

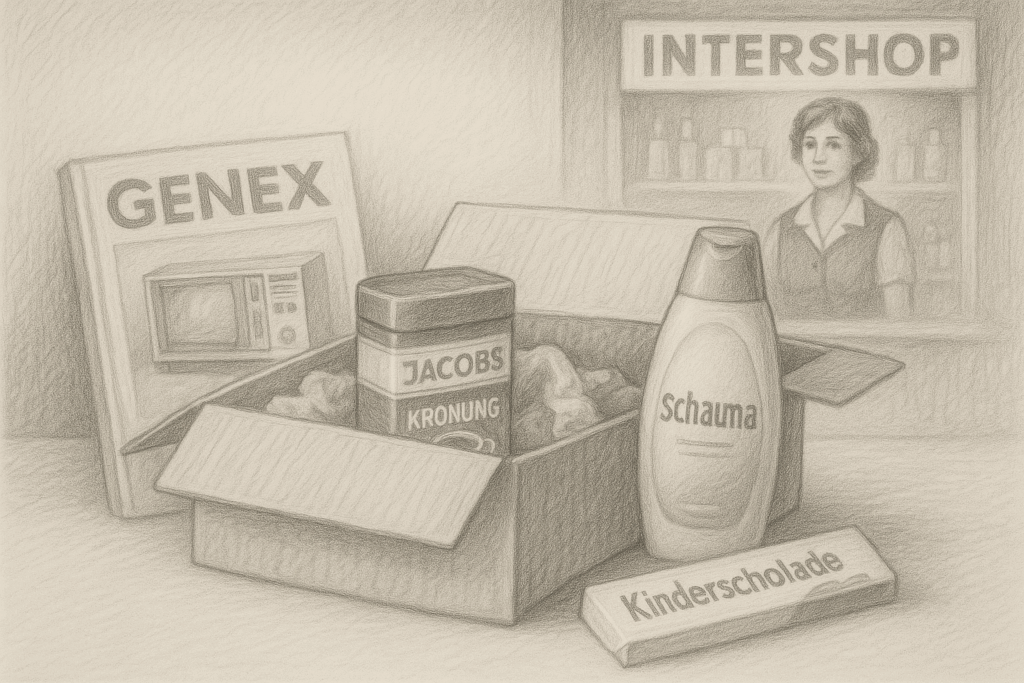

Genex-Katalog: Westwaren auf Bestellung

Der Genex-Katalog war faktisch das Einkaufsparadies für DDR-Bürger nach dem Vorbild von Quelle und Neckermann. Es gab alles, was das Herz begehrte: Lebensmittel, Technik, Küchengeräte, sogar Autos waren erhältlich. Aber für den Kauf brauchten wir, ebenso wie beim Intershop, die Westverwandschaft oder Freunde, die bereit waren, uns zu beschenken.

Mein Onkel schenkte mir über Genex eine Stereoanlage. Es war dieser typische quadratische Kasten, der sich in den 1980er-Jahren einer großen Beliebtheit erfreute. Oben war der Plattenspieler, er bestimmte die Größe des Gerätes. In der Mitte war ein Radio, unten zwei Kassettenlaufwerke. Eine CD kannten wir in der DDR nicht. Die Lautsprecher waren in das Gerät integriert. Ich war so stolz!

Die Bestellung verlief folgendermaßen: Wir suchten uns etwas aus dem Katalog aus und übermittelten unseren „Wunsch“ an den Onkel im Westen. Er kaufte die Ware im Katalog und ließ sie an uns versenden. Das übernahmen Händler, die für den Verkauf des jeweiligen Sortiments zuständig waren.

Die DDR brauchte Devisen

Einziger Grund für diese Art des Bezugs von Westwaren waren ebenfalls die Devisen: Die DDR brauchte mehr harte D-Mark, als sie zur Verfügung hatte. Deshalb galt auch hier: Es ging nicht darum, den DDR-Bürger zu verwöhnen, sondern der Genex-Katalog diente, ebenso wie der Intershop, der Beschaffung von harter Devisen.

Westpaket, Intershop und Genex – unser kleines Stück vom Westen

Mit dem Westpaket, dem Intershop und dem Genex-Katalog konnten wir ein kleines Stück vom großen Kuchen genießen. Mit „wir“ meine ich die Familie, in die ich hineingeboren bin und die über Westkontakte verfügte. Ich weiß, dass es viele Menschen in der DDR gab, die keine Verwandten oder Freunde in Westdeutschland hatten. Das Einkaufen im Intershop war nicht möglich, das Bestellen im Genex-Katalog auch nicht, und sie bekamen auch keine Westpakete.

In der Schule war ersichtlich, wer Kleidung aus dem Westen trug oder Bravo-Poster besaß. Wir gönnten einander und gaben nicht damit an. In anderen Klassen und Schulen war das anders. Ich habe mich über alles gefreut, was aus dem Westen kam. Die Erinnerungen an diese Freude und der Geruch aus dem Westpaket und dem Intershop bleiben bis heute lebendig.

Einkaufen in der DDR – die Miniserie

Das ist der dritte und letzte Teil meiner Miniserie über das Einkaufen in der DDR. Ich habe versucht, meine Erinnerungen mit Fakten zu vermischen. Es ist wichtig, diese Erinnerungen an unsere Lebenswelt zu bewahren. Für unsere Kinder, für die Enkel und für alle, die es nicht selbst erlebt haben. Wenn du magst, schau dir auch die beiden anderen Artikel an. Wenn du Fragen oder eigene Erinnerungen hast, schreib beides gern in die Kommentare.

- Einkaufen in der DDR: Vom Kaufhaus bis zum kleinen Laden um die Ecke

- DDR-Produkte: Was es gab und wofür wir Schlange standen

- Westpaket, Intershop und Genex: Wie der Westen in die DDR kam

ISSN 3053-6758