DDR-Produkte: Was es gab – und wofür wir Schlange standen

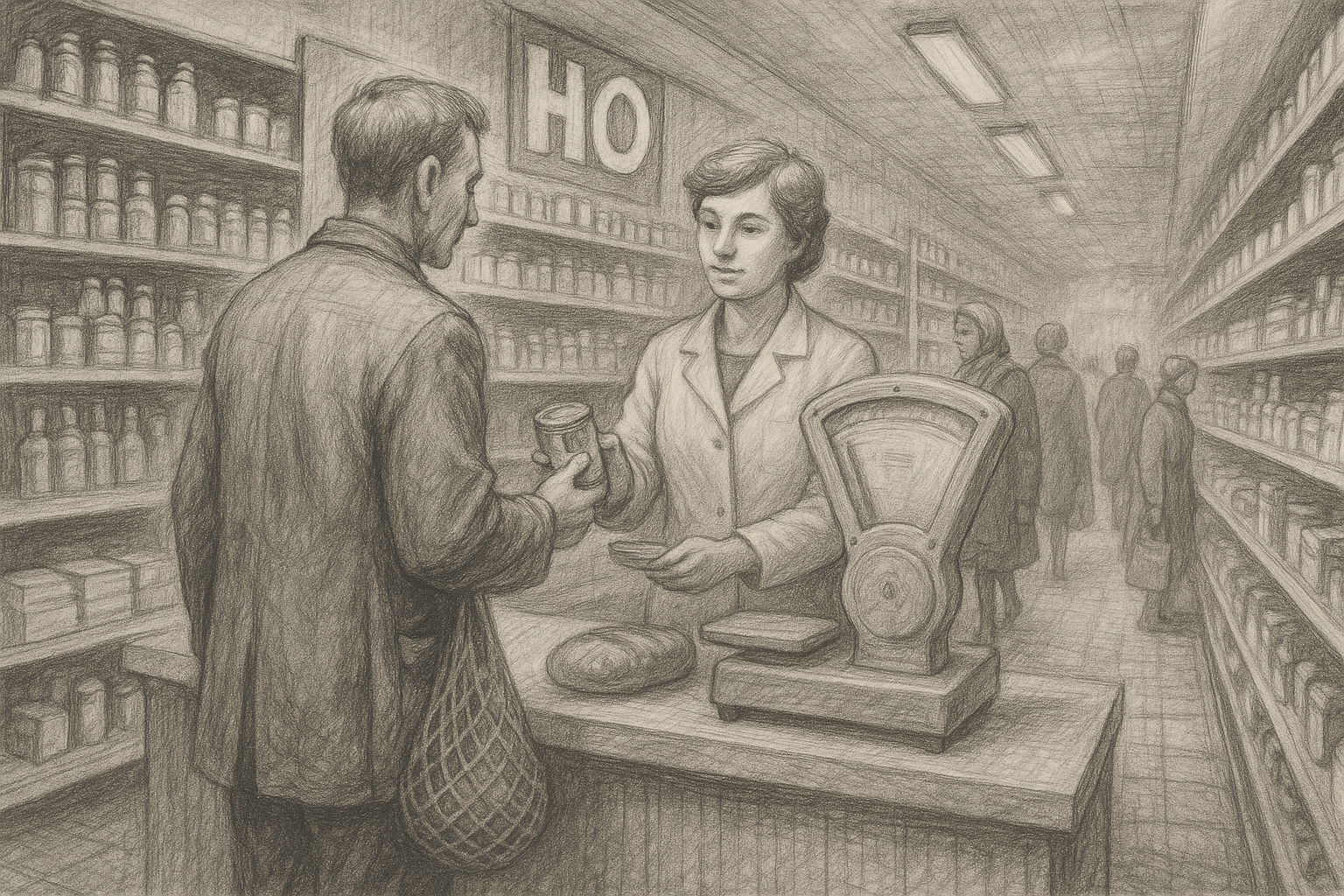

DDR-Produkte gibt es auch heute noch im Supermarkt oder Discounter zu kaufen. Es sind nur wenige Marken, die sich etabliert haben. Dabei gab es vieles, was wirklich lecker war und von dem ich mir wünschen würde, dass ich es heute noch kaufen könnte. Das Angebot war überschaubar. Und ja, es gab Produkte, für die wir uns in langen Schlangen einreihten. DDR-Mangelwirtschaft bedeutete aber nicht, dass wir Hunger leiden mussten. Eher war das Gegenteil der Fall: Grundnahrungsmittel waren subventioniert. Wir standen nicht an, um das letzte Brot mit einem Pfund Butter zu ergattern. Die langen Schlangen bildeten sich, wenn wir etwas Besonderes kaufen wollten. Es waren Dinge, die heute alltäglich sind, wie die Banane oder eine Orange. Ansonsten stimmt es nicht ganz, dass wir „nüscht“ hatten. Aber alles hatten wir nicht. Komm mit, auf einen Streifzug durch die DDR-Einkaufsläden.

Wir hatten ja nüscht – oder doch?

Wenn das Einkaufen in der DDR zur Sprache kommt, ist „Wir hatten ja nüscht“ zum geflügelten Wort geworden. Doch ich erinnere mich zurück und weiß, dass das so nicht stimmt. Dass wir nichts hatten, wird gern suggeriert, vor allem von Menschen, die die DDR gar nicht erlebt haben oder sich aufgrund ihres Alters nicht aktiv erinnern können. Natürlich war das Angebot überschaubar und musste sich hinter der bunten Werbung aus dem Westfernsehen verstecken. Dennoch gab es immer genug zu essen.

Vielfalt gab es nicht – aber immer genug zu essen

Wir kannten nicht die Vielfalt, die uns heute in den Supermärkten angeboten wird. Butter, Mehl, Zucker und fast alle anderen Grundnahrungsmittel gibt es heute von verschiedenen Herstellern. Das war in der DDR anders. Ob Ostsee, Mitte oder Erzgebirge: Überall sah die Verpackung identisch aus. Sämtliche Grundnahrungsmittel waren im Konsum oder im HO verfügbar. Sie kosteten wenig Geld. Der sozialistische Staat zahlte seinen Bürgern niedrige Löhne und Gehälter. Dafür subventionierte er das, was notwendig war. Und er bestimmte, was zum Luxus gehörte.

Das Angebot war überall gleich

Mit dem Konsum und dem HO gab es zwei Handelsketten, die ein DDR-weit identisches Sortiment hatten. Es gab wenig Möglichkeiten, etwas Neues zu entdecken, es sei denn, die Regierung brachte neue Produkte auf den Markt. In den 1980er-Jahren wurde die Vielfalt ein wenig größer: Es gab Schokoladenriegel – ich liebte A+O, der Name lehnt sich an die Apfel-Orange-Mischung an – und Maracuja-Brause. Beides gehörte mit der Grilletta – dem DDR-Hamburger – und der Kettwurst – das war ein Hotdog – zu dem, was ich in meiner Jugend liebte. Mein Mann, der aus dem Schweriner Raum stammt, kannte die Maracuja-Brause und die FastFood-Gerichte nicht: Im Berliner Raum waren wir etwas besser gestellt.

Eine Ausnahme: Babynahrung

Etwas problematisch war die erste Reise in den Bezirk Schwerin nach der Geburt unseres Babys. Ich fütterte Babynahrung mit dem Namen „Kina“. Es war die innovative Abkürzung für „Kindernahrung“. In der DDR gab es zwei Produkte zur Auswahl: Neben dem Kina konnten sich junge Mamas, die nicht stillen wollten oder konnten, für Milasan entscheiden. Zumindest war das bei uns so. Im Norden gab es kein Kina, ich hatte vergessen, eine ausreichende Menge mitzunehmen. Es war nicht möglich, bei einem wenige Wochen alten Baby einfach so die Kindernahrung auszutauschen. Und nun?

Eine Cousine meines Mannes arbeitete im Bezirkskrankenhaus Schwerin. Tatsächlich gelang es ihr, eine Packung Kina von der Kinderstation zu besorgen. Die Babynahrung wurde im Raum Schwerin nicht in ausreichender Menge angeboten, doch die Krankenhäuser bekamen sie. Ich war dankbar, wir hätten sonst nach Hause fahren müssen, wenn wir keine Darmprobleme bei unserem Sohn riskieren wollten.

Berlin wurde besser versorgt

Berlin bildete eine Ausnahme, in Bezug auf den einheitlichen Konsum. Gerade in den Kaufhäusern und Kaufhallen war das Angebot deutlich vielfältiger. Mein Papa arbeitete als Fernsehmeteorologe in Adlershof: Er brachte aus der Kaufhalle Leckermäulchen mit, einen Quark, den du heute noch im Kühlregal findest. Allerdings habe ich die leckere Sorte „Zitrone“ nie wieder kaufen können. Es gibt eine luftige Zitronencreme, aber der Zitronenquark, den ich als Kind so liebte, wird nicht mehr hergestellt.

Und ich erinnere mich an die H-Milch, von der mein Papa schwer begeistert war und die nur in Berlin zu bekommen war. Ich mochte sie nie. Aber sie brauchte keinen Kühlschrank und vor allem war sie praktisch: In der DDR wurde die Milch in Tüten angeboten, die ständig aufplatzen. Oder wir kauften Glasflaschen mit Pfand und Aludeckel. Den höre ich heute noch knistern, wenn wir ihn abrissen, um die Milch aus der Flasche zu trinken. Sie schmeckte besser als heute: Sie war nicht „lange haltbar“, wurde schnell schlecht, aber dafür war sie einfach lecker.

Nicht nur das Angebot an Lebensmitteln war in Berlin besser: In den großen Centrum-Warenhäusern am Alex und am Bahnhof Lichtenberg streiften wir gern umher. Dort bekam ich ein Schachspiel aus echtem Holz. Ich war zehn Jahre alt und besitze es heute noch. Weiße Schlittschuhe wollte ich immer haben, doch es gab nur rote Eishockeyschuhe, mit denen ich meine Kreise auf der Havel drehte. Und als ich mit meinem zweiten Kind schwanger war, kaufte ich einen richtig coolen Kinderwagen in Berlin

Mangelwirtschaft – was darunter wirklich zu verstehen ist

Was genau ist mit dem Begriff der Mangelwirtschaft gemeint? Die leeren Regale, von denen heute gern gesprochen wird, beziehen sich nicht auf die Tatsache, dass wir hungrig aus dem Laden gingen, weil wir uns nichts zum Essen kaufen konnten. Vielmehr waren einige Regale sehr eintönig bestückt: Das ahnten wir, wenn wir Westfernsehen schauten oder Westpakete in Empfang nahmen. Und wir wussten es, als wir am 10. November 1989 das erste Mal in einem Supermarkt in Berlin-Wannsee waren.

Im Bereich Obst und Gemüse war das Angebot in der DDR mager. Wir hatten keine so große Auswahl an Bekleidung, Autos und Elektrogeräten. Das führte dazu, dass wir viel reparierten. Die Qualität war nicht auf tolle Funktionen, sondern auf Zweckmäßigkeit, Robustheit und Langlebigkeit ausgelegt. Wir lebten ziemlich nachhaltig, in der DDR, weil wir viele Dinge lange nutzten.

Es gab nur ein kleines Sortiment

Ich würde den Begriff Mangelwirtschaft mit dem Begriff „kleines Sortiment“ umschreiben: Es gab von allem nur wenige Modelle, Sorten, Varianten. So hatten wir die Wahl zwischen einem Schwarz-Weiß- und einem Farbfernseher. Wir konnten uns für eine halbautomatische oder vollautomatische Waschmaschine entscheiden. Ob Kühlschrank, Gefriertruhe, Tonband oder Kassettenrecorder: Jeder hatte die gleiche Marke in seinem Haushalt stehen. Aber schauen wir uns doch einzelne Produkte einmal an: Wofür standen wir Schlange … und wofür nicht?

Obst und Gemüse

Obst und Gemüse fällt ohne Abstriche in die DDR-Mangelwirtschaft. Wir haben uns mit unseren großen Gärten selbst versorgt. Wer das nicht konnte, hatte es schwer, sich gesund zu ernähren. Es gab nur saisonale Produkte: die waren sehr eintönig und auch nicht immer appetitlich. Verwandte aus Dessau fuhren eine Strecke von 90 Kilometern, um einmal im Jahr einen Korb frischer Kirschen genießen zu können.

Apfel, Gurke, Tomate und Kohlköpfe

Wir hatten einen kleinen Gemüseladen in unserer Stadt. Dort dominierten Kohlköpfe in Weiß und Rot. An den Kartoffeln und Möhren klebte noch der Sand. Gurken waren immer vorrätig. In den Regalen standen Gläser mit Rotkohl, Erbsen und Möhren. Sie waren oft staubig. Und ich erinnere mich an das Mischobst: Ich fand es wirklich lecker. Diese Leidenschaft teilte ich aber nicht mit jedem. Darin waren ganze Pflaumen oder ein Pfirsich mit Stein. Süß eingeweckt, versteht sich.

Ananas, Mango, Avocado, Papaya und Lidschi? Nach der Wende mussten wir dazulernen. Grundsätzlich wurde Obst und Gemüse saisonal angeboten: Melonen gab es im Sommer, ebenso Bohnen oder Paprika. Ganzjährig konnten wir Äpfel und Tomaten kaufen. Dass alles aus der Produktion der eigenen Volkswirtschaft kam und nicht aus Spanien oder den Niederlanden importiert wurde, kam unserer Gesundheit sicher zugute. Einen großen Garten haben wir heute nicht mehr. Aber wir kaufen bevorzugt Obst und Gemüse aus der Region und müssen im Winter nicht zwingend Erdbeeren oder Kirschen essen.

Bananen und Kuba-Orangen

Für Bananen mussten wir anstehen. Es gab sie „unter dem Ladentisch“, was bedeutete, dass Kunden, die der Verkäuferin bekannt waren, bevorzugt . Zuallererst versorgte man sich und seine Familien. Dann legte man für Freunde eine Ration weg und ließ sich das gut bezahlen. Was übrig blieb, bekam der Bürger, der draußen in der Schlange stand.

Apfelsinen gab es zwei oder dreimal im Jahr: Zu Weihnachten und und rund um die Osterzeit. Manchmal im Herbst noch einmal. Die Früchte kamen aus Kuba und schmeckten wie trockenes Stroh. Das ist der Grund, warum die Schlangen für den Kauf der „Kuba-Orangen“ nicht ganz so lang waren.

Exotische Früchte bekamen wir gar nicht. Weintrauben hatten wir im Garten. Es war eine Sorte mit winzigen Trauben, die aber angenehm süß waren. Bei meinem ersten Besuch bei einem Onkel in Ostfriesland naschte ich so viele von den großen gelben saftigen Weintrauben, dass ich mich übergeben musste. Aber sie waren so verdammt lecker. Dass ich jemals für einen Apfel mehr Geld ausgeben würde, als für eine Banane, hätte ich niemals gedacht. Es war ungewöhnlich, in der ersten Zeit nach der Wende.

Waren des täglichen Bedarfs

Gibt es diese Bezeichnung heute noch? Unter dem Begriff WTB waren Artikel für den täglichen Bedarf zusammengefasst. Dazu gehörten unter anderem Grundnahrungsmittel und Drogerieartikel. Dass sie von einem Großhandel ausgeliefert wurden, der „Waren des täglichen Bedarfs“ hieß, wussten wir damals nicht.

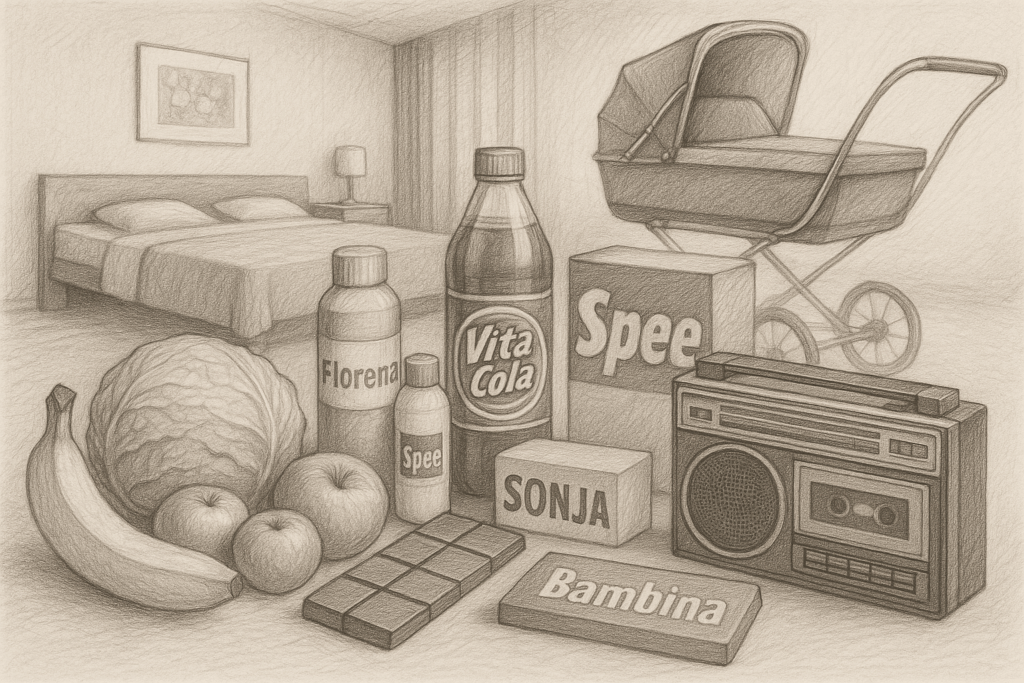

Waren aus der Gruppe WTB waren immer vorrätig. Dazu gehörten Brot, Butter, Wurst und Käse. Es gab Joghurt, in Natur oder mit Fruchtgeschmack. Milch, Selters – so hieß unser Wasser – rote und weiße Brause, Tee in verschiedenen Sorten. Vita-Cola ist eine Marke, die du vielleicht aus dem Supermarkt oder dem Getränkemarkt kennst. Sie wird auch in einigen Gaststätten angeboten. Pepsi Cola bekamen wir nur an der Ostsee: Da trank ich mit der Erlaubnis meines Vaters einmal so viel, dass ich Bauchschmerzen bekam. Es gab die Cola in Glasflaschen: Sie schmeckte besser als heute. Vermutlich hat sich meine Leidenschaft für Cola in dieser Zeit entwickelt.

Tomatenketchup war Mangelware

Aus dem Bereich WTB erinnere ich mich daran, dass Tomatenketchup absolute Mangelware war. Wir bekamen Apfelketchup in grünen Flaschen: Die nicht vorhandenen Tomaten wurden mit Äpfeln versetzt. Auch die bereits erwähnte Maracuja-Brause war schnell ausverkauft. Im Jahr der Wende war ich gerade erwachsen: Menschen, die eine längere Lebenszeit in der DDR verbrachten, erinnern sich vielleicht noch an weitere Waren.

Kleidung, Haushaltswaren, Elektronik, Möbel

In diesen vier Bereichen ist das Angebot in der DDR mit dem Überfluss, den wir heute in den Geschäften finden, gar nicht zu vergleichen. Ich hatte das Glück, Westklamotten tragen zu dürfen, die mein Onkel aus Hamburg schickte. In den Paketen waren Strumpfhosen für meine Mutter, die es wirklich nur selten gab. Und wenn, hatten sie keine gute Qualität.

Bekleidung wurde erst in den 1980er-Jahren mit der Jugendmode etwas poppiger. Für unseren ältesten Sohn, der noch in der DDR geboren wurde, stellte ich mich dienstags vor dem Kaufhaus an: Es gab günstige und schicke Bekleidung aus China für Kinder, die sehr beliebt war. Vor dem ersten Tragen musste sie allerdings gewaschen werden, denn sie roch stark nach Chemie.

Das weiße Schlafzimmer

Im Möbelladen in Potsdam sahen wir ein weißes Schlafzimmer, das wir richtig toll fanden. Wir hatten geheiratet und eine Wohnung bekommen. Für die wichtigsten Anschaffungen gab es den Ehekredit in Höhe von 5.000 Mark. Er war zinsfrei. Das änderte sich natürlich mit der Wiedervereinigung: Ganz schnell wurden Kosten auf den Kredit aufgeschlagen, und auch die Raten schossen in die Höhe.

Das ausgestellte Schlafzimmer war natürlich nicht verfügbar, aber neue Ware wurde erwartet. Mein Mann nahm sich an dem Tag frei und stellte sich früh an. Drei wurden an dem Tag geliefert, wir hatten Glück. Wenn du es sehen möchtest, dann schau dir doch den Film Grüne Hochzeit mit der jungen Anja Kling an. Sie bekommt mit 17 Jahren Zwillinge. Es ist ein DDR-Film, in dem das junge Paar in eben diesem Schlafzimmer schläft.

Was es sonst noch so gab

Wir warteten bis zu 15 Jahre auf ein Auto, kauften uns einen Stern-Recorder zur Jugendweihe und ein Simson-Moped. Die sind heute wieder Kult und entsprechend teuer. Videorecorder, Geschirrspüler und CD lernten wir erst nach der Wende kennen. Das Angebot an Süßigkeiten war überschaubar: Bambina und Knusperflocken liebe ich bis heute. Der leckere A+O-Riegel ist leider im Nirwana verschwunden. Die kleinen Zetti-Schokoladentafeln habe ich auch geliebt: Die bekommt man heute manchmal noch in Berliner Souvenirläden.

Salzstangen und Erdnussflips waren immer vorrätig, Chips gab es nicht. Dafür reichlich Alkohol: Getrunken wurde in der DDR viel. Jedes kleine Dorf hatte nicht nur einen Konsum – es hatte nicht jeder ein Auto – sondern auch eine Kneipe. Die war Mittelpunkt des Dorflebens, man traf sich am Stammtisch und trank ein Bier für 80 Cent.

Unser erstes Kind trug noch Baumwollwindeln: Es gab Einlagen, die aussahen wie eine riesige Damenbinde, aber Höschenwindeln waren unbekannt. Die Waschmaschine in meinem Elternhaus spülte noch nicht: Das machten wir per Hand in der Badewanne. Vom Ehekredit konnten wir uns einen Halbautomaten leisten, sodass wir nur noch schleudern, aber nicht mehr spülen mussten.

In den Augen des westdeutschen Überflusses ist das Wort „Mangelwirtschaft“ durchaus gerechtfertigt. Der Haushalt war nicht so einfach zu führen wie heute: Das Abwaschen habe ich gehasst. Das erste elektronische Gerät, das wir uns nach der Währungsunion kauften, war ein Geschirrspüler. Es folgten ein Farbfernseher, ein Videorecorder und ein CD-Player. Das waren teure bis unerfüllbare Wünsche, in der DDR.

Streit um einen Kinderwagen

Gegen Ende der 1980er-Jahre wurden die Kinderwagen moderner: Ich war mit meinem zweiten Kind schwanger und sah, dass einige Mamas stolz damit umher fuhren. Kompakt und bunt waren die Wagen, mit einer Tragetasche zum Rausnehmen. Toll!

Im Centrum-Warenhaus in Berlin-Lichtenberg gab es zufällig ein einziges Modell, das ich sofort festhielt. Mein Bruder begleitete mich, er bekam den Auftrag, eine Verkäuferin zu holen. Ich konnte nicht einfach mit dem Wagen zur Kasse fahren, da es sich um ein Ausstellungsstück handelte.

Eine junge Mutter kam auf mich zu. Ihre Schwangerschaft war augenscheinlich weiter fortgeschritten als meine. Sie beanspruchte den Kinderwagen sehr direkt für sich, weil ich ja noch Zeit hätte. Ich sagte, dass ich den Wagen kaufen werde, und ignorierte ihren Redeschwall. Zeitweise hielt auch sie ihre Hand an den Schieber. Davon ließ ich mich nicht beirren. Ich blieb hartnäckig.

Mein Bruder kam tatsächlich mit einer Verkäuferin zurück. Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass ihm der Auftrag schwer gefallen war: er war zu dem Zeitpunkt erst 13 Jahre alt und sehr schüchtern. Aber er war es dann, der die Verkäuferin überzeugte, mir den Kinderwagen zu überlassen, denn er sagte, dass ich den Wagen zuerst gesehen hätte, weswegen er sich auf die Suche machte. Ich sehe mich heute noch ganz stolz schwanger mit dem leeren, nagelneuen Kinderwagen über den Berlin-Lichtenberger Bahnhof laufen.

Aber so funktionierte Einkaufen in der DDR, wenn es sich nicht gerade um die Grundnahrungsmittel handelte: Wir mussten schnell sein, Geduld haben, anstehen – oder gute Beziehungen pflegen.

Die Zeitschrift „Das neue Leben“

„Das neue Leben“ war der Name für die „Bravo“ in der DDR. Die Zeitschrift erschien einmal im Monat und behandelte Themen, die „Jugendliche“ interessierten. Es war das einzige Medium dieser Art, dementsprechend lag es im Zeitungsladen nicht aus, sondern war, ebenso wie die Bananen, „unter dem Ladentisch“ erhältlich.

In unserer Kleinstadt gab es einen privat geführten Zeitungsladen, mein Papa war mit den Inhabern gut bekannt. Und so bekam ich jeden Monat mein „Neues Leben“. Eingewickelt in das „Neue Deutschland“, das war eine Tageszeitung der SED, die mein Vater las. Niemand durfte sehen, dass Frau Papst die Zeitschrift vorrätig hatte. Offiziell gab es sie nicht zu kaufen. Dass mein Papa das „Neue Deutschland“ abonniert hatte und wir es an diesem Tag doppelt bezogen, war nebensächlich: Die Zeitung kostete nur 15 Pfennig.

Preise und Löhne

Grundnahrungsmittel waren sehr günstig, Elektronik und Haushaltsgeräte kosteten viel Geld. Das ist auf die Preispolitik der SED-Regierung zurückzuführen, die „Waren des täglichen Bedarfs“ subventionierte.

Bekannt ist, dass ein Brötchen 5 Pfennige und ein Mischbrot 80 Pfennige kostete. Für ein Stück Kuchen zahlten wir 20 Pfennige. Versetzte Rahmbutter gab es für 1,75 Mark, ein Pfund „echte“ Butter kostete 2,50 Mark. Margarine nutzen wir nur zum Kochen und Backen. Sonja hieß sie, sie kostete 50 Pfennige. Das war ein kleiner Würfel, ich glaube, es gibt ihn heute noch.

Was wir zum Leben brauchten, war sehr günstig. So war es sichergestellt, dass wir trotz der niedrigen Löhne und Gehälter immer einen vollen Kühlschrank hatten. Den hatten wir tatsächlich: Er war nur nicht so vielseitig gefüllt wie heute, und für einige Leckereien stellten wir uns gern hinten an.

Luxus war teuer

Die DDR bestimmte, was Luxus war. Und Luxus war teuer. Wir hatten eine Planwirtschaft, in der die Preise einheitlich vom Staat diktiert wurden. Erklärbar sind sie nicht. Ich krame mal weiter, in meiner Erinnerung:

- Trabant in einer grundlegenden Ausstattung 8.500 Mark.

- Farbfernseher ohne Fernbedienung 6.300 Mark

- Halbautomatische Waschmaschine, die nicht schleuderte, 1.800 Mark

- Stern-Kassettenrecorder 1.200 Mark

In der späten DDR etablierten sich Läden mit den Namen Delikat und Exquisit in der Einkaufslandschaft der DDR. Im „Deli“ bekamen wir überwiegend Lebensmittel: Eine Dose mit Kakaopulver der Marke Trinkfix kostete 8 Mark. Für die Dose Ananas zahlten wir 14,50 Mark. Wenn wir denn bereit waren, sie zu kaufen.

Im Exquisit gab es schicke Bekleidung, doch auch dort waren die Preise hoch: Ein Herrenhemd kostete etwa 150 Mark, ein Damenpullover ebenso viel, und für einen Mantel mussten bis zu 2.000 Mark bezahlt werden.

Kaffee gehörte auch zu den Luxusartikeln. Ein Päckchen Rondo-Kaffee mit einem Inhalt von 250 Gramm kostete 8,95 Mark. Kaffee aus den Westpaketen war somit sehr beliebt. Er schmeckte auch besser. Zumindest weiß ich das von meinen Eltern: Ich trinke bis heute keinen Kaffee.

Niedrige Löhne und Gehälter

Damit das Preis-Leistungs-Verhältnis verständlich bleibt, muss ich kurz etwas zu den Löhnen und Gehältern sagen: Sie waren insgesamt sehr niedrig. Das Einkommen eines Facharbeiters unterschied sich nur unwesentlich von dem eines Lehrers oder eines Arztes.

Mein Mann verdiente als Schlosser in einem Landmaschinenbetrieb nach der Lehre 650 Mark. Später wechselte er in einen Produktionsbetrieb, arbeitete in vier Schichten und bekam 1.200 Mark. Genauso viel verdiente meine Schwiegermutter als Unterstufenlehrerin. (Klasse 1 bis 4).

Mein Vater war Diplom-Meteorologe in leitender Position. Er verdiente 1.500 Mark. Genauso wurden Ärzte nach vielen Berufsjahren bezahlt. Mein Großvater bekam als Obermedizinalrat und Kreisarzt 3.000 Mark. Das war ein Spitzengehalt, das nur wenige Menschen erreichten.

In den 1980er-Jahren lag das Durchschnittsgehalt zwischen 800 und 1.000 Mark. Dabei war die als Arbeiterklasse bezeichnete Schicht bevorzugt: Die „Intelligenz“, also die Menschen, die studiert hatten, bekamen deutlich weniger Gehalt, als sie es in Westdeutschland bezogen hätten.

Der Überfluss war nur kurzzeitig interessant

Spätestens ab der Währungsunion im Juli 1990 versanken wir in einem Überfluss, der zunächst schwindlig machte. Wir sind schon in einen kleinen Kaufrausch verfallen. Vieles wurde neu angeschafft. Heute ärgern wir uns darüber, dass wir unsere Schrankwand und das weiße Schlafzimmer ziemlich schnell entsorgt hatten. Aber wir wollten weg, von dem Einheitsbrei.

Das Schwelgen im Überfluss legte sich schnell. Heute kaufen wir aus dem riesigen Angebot nur überschaubare Produkte, die wir gern mögen. Seit Jahren setzen wir auf einheitliche Marken und probieren selten Neues aus. Ein Überbleibsel aus der DDR? Die exotischen Früchte kennen wir mittlerweile, aber wir kaufen lieber saisonales Obst. Bananen haben wir immer zu Hause, da haben wir uns nie übergegessen. Aber an vielen anderen Dingen schon.

Wir vermissen den Bäcker und den Fleischer

Im ersten Artikel meiner kleinen Miniserie über das Einkaufen in der DDR erzähle ich von den Läden, die es bei uns gab. Die frischen Brötchen vom Bäcker und die leckere Wurst vom Fleischer, hergestellt in einem Raum hinter der Verkaufstheke. „Unseren“ Fleischer gibt es seit Jahrzehnten nicht mehr. Die Tochter sollte übernehmen. Sie arbeitete lange in der Fleischabteilung eines großen Supermarktes in unserer Stadt. Vermutlich hat sie sich ihr berufliches Leben anders vorgestellt.

Manchmal vermisse ich den Einkauf in den kleinen Läden unserer Stadt und die Vertrautheit: Die Gesichter der Verkäuferinnen und die Waren, die wir kauften und sie zu meiner Kindheit gehörten. Heute kann ich mir schwer vorstellen, mich für eine Banane eine Stunden anzustellen. Ich würde verzichten. Aber in der DDR war es einfach etwas Besonderes.

Die Nostalgie meiner Kindheit – mein Fazit

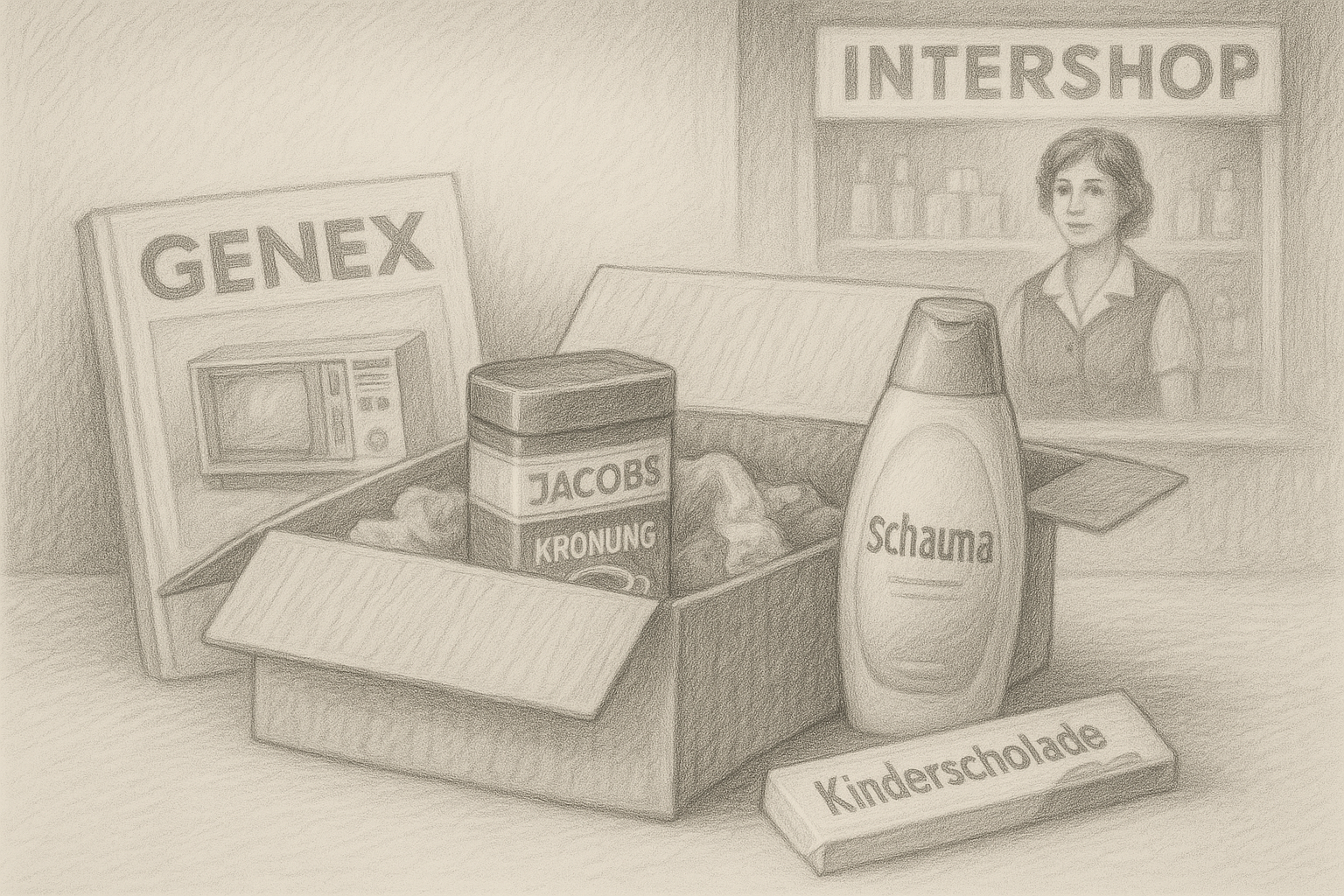

Das Einkaufen in der DDR war ein Teil meiner Kindheit, an den ich mich gern erinnere und den ich vermisse. Ein wenig Nostalgie steckt aber schon in den Erinnerungen: Wenn meine Cousinen aus Burg-Steinfurt kamen, schicke Klamotten trugen, vom Depesche-Mode-Konzert erzählten und dass sie einfach so in den Laden gehen und eine Schallplatte kaufen konnten: Das weckte in mir, ich war ein Teenager, schon eigenartige Gefühle. Wir liebten die Süßigkeiten aus dem Westen, vor allem Mars und After Eight. Drogerieartikel waren so viel hochwertiger, und es gab Bücher, die wir nicht kaufen konnten. Woher wir die Produkte aus dem Westen kannten, erfährst du im dritten Teil meiner Miniserie.

Wir sind übersättigt

Heute sind wir übersättigt und wissen, dass der Konsum nicht das Wichtigste im Leben ist. Doch wenn wir immer noch in der DDR leben würden, dann, da bin ich ganz sicher, würde ich nicht so nostalgisch denken. Doch ich finde es wichtig, dass wir hin und wieder auch ein bisschen positiv auf unser Heimatland zurückblicken dürfen. Denn ein bisschen was hatten wir schon. Und manches davon dürfen wir vermissen. Wenigstens ab und zu.

Einkaufen in der DDR – die Miniserie

Die Produkte, die wir in den Läden kaufen konnten – oder auch nicht – stehen im Mittelpunkt dieses Artikels. Wenn du mehr über das Einkaufen in der DDR wissen möchtest, dann lies gern die beiden anderen Artikel der Miniserie, in der ich mich an die verschiedenen Aspekte des Konsumverhaltens in meiner Kindheit, Jugend und jungen Erwachsenenzeit erinnere. Möchtest du eigene Erfahrungen beitragen oder hast du Fragen? Dann schreib es gern in die Kommentare

- Einkaufen in der DDR: Vom Kaufhaus bis zum kleinen Laden um die Ecke

- DDR-Produkte: Was es gab und wofür wir Schlange standen

- Westpaket, Intershop und Genex: Wie der Westen in die DDR kam

ISSN 3053-6758