Das erste Mal in West-Berlin: Wie sich die Freiheit anfühlte

10. November 1989. Es war früher Nachmittag. Wir saßen i grünen Trabant meiner Eltern. Mein Mann. Unser knapp zwei Jahre alter Sohn. Meine Mutter und mein dreizehn Jahre alter Bruder. Schweigend durchquerten wir Potsdam. Die Schnellstraße. Das Güterfelder Eck. Mein Mann fuhr in Richtung Babelsberg. Mitten in einem Waldstück gab es eine Autobahnauffahrt mit einem Verkehrsschild. Weiße Fläche, roter Kreis. Einfahrt verboten. Wir ignorieren Das Schild, meine Mutter bekommt leichte Panik. Wir fahren in die Richtung, die uns über Jahrzehnte verwehrt blieb. Vor uns sehen wir die Grenze. Es gibt viele Spuren, die an den Wachhäuschen vorbei führen. Wir reihen uns ein. Meter für Meter kommen wir der Kontrolle näher. Meine Mutter dreht die Scheibe herunter, sie sitzt vorn. Wir reichen unsere Ausweise durch. Der Volkspolizist gibt sie an seinen Kollegen, wir bekommen einen Stempel und dürfen weiter fahren. Wir sind drüben und begrüßen West-Berlin mit einem hysterischen Schrei.

Die Nacht der Nächte – wir haben sie verschlafen

Der Oktober 1989 war schon eine aufregende Zeit. Zu Beginn feierte die DDR mit viel Pomp und hohem Besuch aus der Sowjetunion ihren 40. Jahrestag. In der Mitte nahm Erich Honecker seinen Hut. Sein Kronprinz Egon Krenz wollte alles anders machen. Doch viel Zeit hatte er nicht. Die Menschen auf den Straßen der größeren Städte waren laut.

Am 4. November 1989 gab es eine Massenkundgebung auf dem Alexanderplatz in Ost-Berlin. 200.000 Menschen kamen. Jan Joseph Liefers sprach, damals noch ein junger Schauspieler. Stephan Heym und Christa Wolf. Sie alle forderten Veränderungen. Der Alexanderplatz war das moderne Herz von Ost-Berlin, nicht zu vergleichen mit dem heutigen Zustand.

Mein Mann und ich, Eltern eines knapp zwei Jahre alten Sohnes, hatten den ganzen Sommer lang mitunter fassungslos vor dem Fernseher gesessen und zugeschaut, wie unsere Mitbürger in Ungarn ihre Trabbis und Wartburgs am Straßenrand stehen ließen und über das Feld rannten. Österreich! Freiheit. Wir verfolgten die Jubelschreie, als Hans-Dietrich Genscher am 30. September in der Prager Botschaft die Ausreise der 4.000 Flüchtlinge verkündete. Aber wir trugen uns nicht eine Sekunde mit dem Gedanken, unsere Heimat zu verlassen. Es lag was in der Luft. Vielleicht würde sich auch für uns etwas verändern.

Unser Sohn hatte eine unruhige Nacht

Dann kam sie, die Nacht der Nächte. Mein Mann ging in die Nachtschicht. Ich verschwand früh in mein Bett. Die legendären Nachrichten, in denen sich Schabowski verquasselte, verpassten sie. Unser Sohn hatte in der Nacht zuvor schlecht geschlafen. Er bekam Backenzähne. Ich brachte ihn am Morgen in die Kinderkrippe und ging arbeiten. Ich befand mich in einer Qualifizierung zur Verkäuferin in einer BHG. Die Waren, die wir dort anboten – oder auch nicht, wir hatten ja nüscht – bekommst du heute in einem Baumarkt.

In der Krippe wollte unser Sohn keinen Mittagsschlaf machen. Er war quenglig, ich war müde und schlief ziemlich schnell ein. Am Morgen des 10. November saß mein Mann plötzlich an meinem Bett. Ich wunderte mich darüber, eigentlich war ich schon aufgestanden, wenn er von der Nachtschicht kam. »Die Grenzen sind offen.« Ich starrte ihn an. Das konnte doch nicht sein! In seinem Betrieb konnte niemand mehr arbeiten, der Chef schickte die Belegschaft nach Hause.

Trotz dieser gar nicht greifbaren Nachricht begann unser Tag wie jeder andere. Mein Mann ging schlafen, ich brachte unseren Sohn in die Kinderkrippe und ging zur Arbeit. Um Acht Uhr öffneten wir den Laden. Doch niemand wollte Arbeitkleidung, Saatgut oder Unkrautvernichtungsmittel kaufen. Wenn Kunden kamen, dann wollten sie reden oder von den Neuigkeiten berichten, die Radio und Fernsehen verkündeten. Beides hatten wir nicht, in unserem Laden.

Wir brauchen kein Visum, an diesem Wochenende

Durch das Schaufenster unseres Ladens konnten wir die Polizei sehen. Vor dem Gebäude wurde die Schlange immer länger. Die DDR-Regierung hatte verfügt, dass für die Ausreise in die BRD und nach West-Berlin ein Visum erforderlich wäre. Dafür war in der DDR die Volkspolizei zuständig. Meine beiden Kolleginnen und ich überlegten, ob wir den Laden nicht einfach schließen und uns auch anstellen sollten. Offenbar schien niemand zu arbeiten, an diesem Tag, und kaufen wollte auch keiner etwas. Doch wir hatten keine Lust, uns anzustellen. Am Samstagvormittag hatte die Polizei bis Mittags geöffnet. Vielleicht war es morgen leerer.

Gegen Mittag kam eine ältere Frau in den Laden. »Wir brauchen an diesem Wochenende kein Visum«, rief sie, »machen Sie zu und fahren Sie rüber. Sie sind die Einzigen, die heute arbeiten.«

Wir guckten uns an. Meine Chefin interessierte sich wenig, für das, was in der Nacht passiert war. Sie wollte den Laden nach der in der DDR obligatorischen Mittagspause um 15 Uhr wieder öffnen. Elke, Mutter von drei Kindern, freute sich auf ein langes Wochenende. Auf West-Berlin hatte sie keine Lust.

Mit dem Trabbi nach West-Berlin

In mir kribbelte es. Mein Mann schlief, ich könnte ihn wecken, das nahm er mir bestimmt nicht übel. Wenn ich mich beeilte, saß unser Sohn noch am Mittagstisch, ich könnte ihn abholen. Vielleicht bekamen wir den Trabbi meiner Eltern. Wollte mein Bruder mitkommen? Er war in der Schule. Doch fand heute wirklich Unterricht statt?

Ich verabschiedete mich von meinen Kolleginnen und wünschte ihnen ein schönes Wochenende. Mit meinem Fahrrad eilte ich zur Krippe und hatte Glück. Das Mittag war gerade beendet. Ich fuhr mit ihm nach Hause und weckte meinen Mann. »Wir fahren jetzt nach West-Berlin.« Er guckte mich genauso verdattert an, wie ich, vermutlich, heute Morgen.

Mit unseren Rädern fuhren wir zu meinem Elternhaus, es befand sich etwa einen Kilometer von unserer Wohnung entfernt. In heller Aufregung saß meine Mutter vor dem Fernseher und genehmigte sich einen Schnaps. Sie war nicht zur Arbeit gegangen, ihr Betrieb hatte geschlossen. Sie trank für gewöhnlich auch keinen Schnaps, schon gar nicht mittags, aber sie konnte die Bilder aus der schwarz-weißen Flimmerkiste einfach nicht fassen.

Ich verkündete, dass wir jetzt nach West-Berlin fahren. Ich weiß heute nicht mehr, wo mein Papa war. Meine Eltern waren geschieden, lebten aber noch unter einem Dach, weil es nicht genug Wohnungen gab. Sie wies uns an, meinen Bruder von der Schule abzuholen, und stürmte ins Bad.

Mein Mann fuhr den Trabbi vom Hof, wir eilten zur Schule. Es war gerade Mittagspause, ich fand meinen Bruder auf dem Schulhof und befahl ihm, mitzukommen. Er holte seine Sachen und gehorchte. Unterricht fand heute sowieso nicht statt, erzählte er, als wir zurück zu meinem Elternhaus brummten. Meine Mutter stand schon auf dem Fußweg. Sie sprang auf den Beifahrersitz, und es ging los. Nach West-Berlin.

Wannsee – ein Name bekommt ein Gesicht

Nachdem wir den Grenzbereich der DDR erfolgreich passiert und uns die Aufregung aus dem Leib geschrien hatten, fuhren wir langsam auf der Autobahn entlang. Die Rohre eines Panzers, der auf einem breiten Betonsockel stand, richteten sich nach West-Berlin. Das Emblem der DDR war in eine meterhohe Säule eingelassen. Eine Brücke tauchte vor uns auf. Wir passierten den zweiten Grenzbereich, die Beamten winkten uns einfach durch.

»Wohin?«, fragte mein Mann, der am Steuer saß. Meine Mutter war viel zu aufgeregt, um zu fahren. Außerdem war in der DDR ein Schnaps schon zu viel: Es galt die Null-Promille-Grenze, die Kontrollen waren streng. Auf einem blauen Schild tauchte der Name Wannsee auf. Wir verließen die Autobahn und wollten mit einem Bus oder der S-Bahn in die Stadt fahren. Die öffentlichen Verkehrsmittel durften wir mit unseren Personalausweisen kostenlos nutzen. Sicher war es voll, in der Stadt.

In Wannsee fanden wir schnell einen Parkplatz. Einige Schritte weiter befand sich eine Bushaltestelle. Dahinter gab es einen Supermarkt. Kaisers. Gegenüber war eine Sparkasse. Dort durften wir ein Begrüßungsgeld abholen. Die Schlange reichte bis vor die Tür.

Ich baute den Buggy auf und sah mich um Wannsee! Alles war ganz normal. Autos fuhren auf der vierspurigen Straße, Menschen saßen auf dem Rad oder liefen über den Bürgersteig. Das Wetter unterschied sich nicht von dem bei uns. Die Luft war klar. Der Name, den wir kannten, bekam ein Gesicht, dass uns nicht besonders überraschte.

Begrüßungsgeld, Bananen und Mars

Wir reihten uns in die Schlange ein und erstaunten, als wir einen Herren im Anzug hinter dem Schalter der Sparkasse sahen. Bei uns arbeiteten überwiegend Frauen in der Bank. Die wenigen männlichen Kollegen trugen weder Schlips noch Anzug.

Wir zeigten unsere Ausweise und beantworteten die Frage, ob der Knirps im Kinderwagen unser Junge war, mit einem ja. »Dann bekommen sie für ihn auch ein Begrüßungsgeld«, erklärte der freundliche Herr im Anzug und zahlte uns 300 D-Mark aus. Das Geld war etwas ganz Besonderes. Wir kannten es, von der Verwandtschaft aus dem Westen, und durften ab und zu im Intershop etwas kaufen. Natürlich erst, nachdem wir die Devisen in Forumschecks eingetauscht hatten. Die SED-Führung wollte die Devisen so schnell wie möglich in der Hand halten.

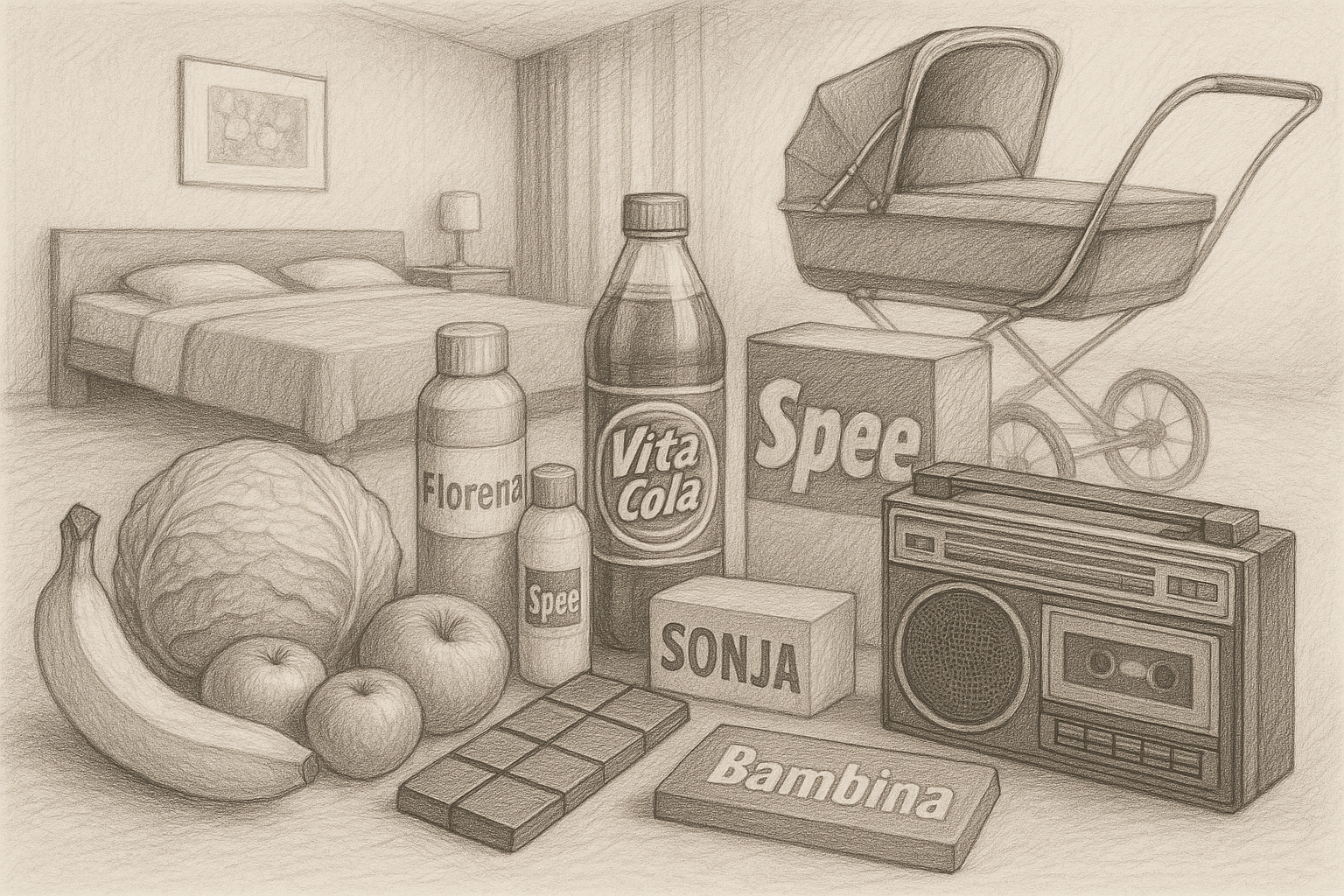

Mit dem kostenbaren Geld gingen wir über die Straße, in den Supermarkt. Kaisers gibt es heute nicht mehr, das Sortiment ist vergleichbar mit Rewe oder Edeka. Diese großen Aufsteller mit Obst und Gemüse waren für meine Augen kaum greifbar. Wir schlenderten durch die Gänge und sahen all die Dinge, die wir aus der Westwerbung kannten: Schauma Shampoo, Jacobs Kaffee, die Bravo, Raider und Mars. Wir legten vier Riegel in den Korb. Aus dem riesigen Obstregal nahmen wir fünf Bananen mit. Beim Bezahlen waren wir irgendwo aufgeregt.

Die Bananen verspeisten wir direkt vor der Tür, die Marsriegel hoben wir uns für später auf. Dann liefen wir zu der Bushaltestelle. Wir entnahmen dem Fahrplan, dass Busse zum Bahnhof fuhren. Meine Mutter war einige Male bei ihrer Tante in West-Berlin, sie durfte für einen Besuch ausreisen. Selbstverständlich allein, sonst hätte sie ja auf die Idee kommen können, mit uns dort zu bleiben. Daher wusste sie, dass eine S-Bahn fuhr.

Das Geschenk der alten Dame

An der Bushaltestelle stand eine alte Dame. Sie kam auf mich zu und sagte: »Ich habe so viele Jahre auf diesen Tag gewartet und bin glücklich, dass die Grenzen gefallen sind.« Sie reichte mit ihre Hand. »Bitte nehmen Sie das und kaufen Sie Ihrem Sohn etwas Schönes.«

Ich war total verblüfft und bedankte mich herzlich und ein wenig demütig. Der Bus kam. Wir stiegen ein, die Dame wartete auf einen anderen Bus. Ich winkte ihr zu. Dann öffnete ich meine Hand. 40 Mark hatte sie mir geschenkt. Bei einem unserer nächsten Besuche kauften wir unserem Sohn davon eine dicke Winterjacke.

Die Wilmersdorfer Straße in Charlottenburg

Wir fuhren zum Bahnhof und liefen über den Vorplatz. Den kannte ich, in der Serie Ich heirate eine Familie holen Angie und die Kinder Werner ab und singen ihm ein Ständchen zum Geburtstag. Es war irgendwie beeindruckend, real hier zu sein. Wir schauten diese Serien immer mit dem Bewusstsein, diese Orte erst in vielen Jahrzehnten besuchen zu können. Rentner durften reisen. Wir hatten keine Verwandten ersten Grades und konnten das Besuchsrecht nicht in Anspruch nehmen.

Wohin sollte es gehen? Zum Ku‘damm? Er war das Zentrum von West-Berlin. Dort war eine Menge los, das wussten wir aus dem Radio. Die S-Bahn fuhr in den Bahnhof von Charlottenburg ein. Wir sahen den großen Schriftzug von Karstadt an einer Einkaufsstraße. In einem spontanen Entschluss stiegen wir aus. Einfach mal bummeln gehen. Meine Mutter hatte nach ihren Besuchen in Berlin und in Hamburg, bei ihrem Bruder, von dem Angebot geschwärmt.

Das dreieckige Brot mit Salat

Wir verließen den Bahnsteig mit dem Fahrstuhl und liefen in Richtung der Einkaufsstraße. Aus einer Unterführung kamen zwei junge Frauen. Sie hielten ein helles dreieckiges Brot in der Hand. Aus dem Brot quoll grüner Salat. Das sah ja lecker aus! Was war das? Bei uns war Bockwurst mit Senf und Brot der Snack Nummer Eins. In größeren Städten wie Berlin und Potsdam gab es Grilletta und Kettwurst. Ein Hamburger ohne Brot und ein Hotdog, beides bekam neue Namen. Wir trugen ja auch Nickis und Nietenhosen. Alles Amerikanische war verpönt, in unserem Heimatland.

Wir suchten den Imbisstand, an dem es das leckere Brot gab. Döner Kebap, lasen wir. Für drei Mark fünfzig. Umgerechnet sind das 1,79 EUR. Heute unfassbar billig, für uns war es zu teuer. Es dauerte noch mehr als ein Jahr, bis wir den ersten Döner in unserer Kleinstadt kosteten. Zwei Imbisse eröffneten bei uns nach der Einführung der D-Mark und unterboten sich in den Preisen. So kostete der Döner nur eine Mark achtzig. Das sind umgerechnet 92 Cent. Doch das war ein Einführungspreis. Später bezahlten wir auch die obligatorischen drei Mark fünfzig.

Der Preis war lange stabil. Heute werden bei uns sieben Euro verlangt. Niemand hätte in den 1990er-Jahren dreizehn Mark siebzig für ein Salatbrot mit Fleisch ausgegeben. Aber das nennt sich Inflation. Wir mögen Döner, seit dem ersten Tag, und gönnen uns das Fastfood auch heute noch ab und zu. Dann kommt die Erinnerung zurück, an den 10. November, ab dem wir nicht wussten, was die beiden jungen Frauen Leckeres in der Hand haben.

Monopoly – das besondere Spiel meiner Kindheit

Wir verbrachten viel Zeit in dem Karstadt an der Wilmersdorfer Straße und kamen aus dem Staunen gar nicht heraus. Kleidung, Spielzeug, Schallplatten von Künstlern, die wir bei uns nicht kaufen konnten. Was waren das für kleine Dinger in der Plastikbox? Eine CD kannten wir in der DDR nicht.

In der Spielzeugabteilung durfte sich unser Sohn etwas aussuchen. Ein blauer Plastikbagger mit beweglicher gelber Schaufel hatte es ihm angetan. Er hielt ihn in der Hand und wollte ihn nicht mehr aus der weggeben. Auch er merkte, dass es ein besonderer Tag war. Bis heute kann er sich an die Soldaten erinnern, damit meinte er die Volkspolizisten an der Grenze, und an unseren hysterischen Schrei, nachdem wir sie passiert hatten.

In einem Regal sah ich ein Monopoly-Spiel. Es war das letzte Exemplar, ich nahm es in die Hand und überlegte, ob wir dafür 30 Mark ausgeben sollten. Monopol- war das Spiel meiner Kinderheit. Der Vater meiner Sandkastenfreundin war Schlafwagenschaffner. Er durfte in den Westen fahren und brachte das Spiel mit. Unsere Eltern waren miteinander befreundet. An gemeinsamen Abenden spielten die Männer Skat, die Frauen Monopoly. Ab und zu durften wir miteinander spielen. Das waren besondere Nachmittage.

Wir kauften das Monopoly-Spiel. Bis heute existiert es. Unser Enkelsohn liebt das Spiel, es hat die Generationen überdauert.

Das Flimmern im Kopf

Es wurde dunkel, die Wilmersdorfer Straße wurde von bunter Reklame hell erleuchtet. Viele Menschen waren unterwegs, die Kaufhäuser voll, wir waren nicht die Einzigen, die sich dorthin verirrt hatten. Wir bummelten die Straße hinunter und wieder hinauf. Als die Geschäfte um 18.30 Uhr schlossen, fuhren wir mit der S-Bahn zurück nach Wannsee. Ein Bus brachte uns zum Auto.

Das Monopoly-Spiel versteckten wir unter dem Sitz. Würde es jemand finden, wenn wir kontrolliert wurden? Unser Sohn schlief auf meinem Schoß ein, mit seinem Bagger in der Hand. An beiden Grenzübergangsstellen wurden wir durchgewunken. Wir waren voll von Eindrücken und so müde.

Abends, im Bett, blitzte und funkelte die Leuchtreklame in meinem Kopf. Dieses winzige Stück Berlin, diese zwei Straßen, die wir gesehen hatten, waren so anders, als alles, was wir bis dato kannten. Ich konnte nicht schlafen, die Lichter wollten einfach nicht aus meinem Kopf. Die Gewissheit, dass wir in West-Berlin gewesen waren, hämmerte in meinen Schläfen. Ich hatte nur einen Wunsch: Dass diese Grenze nicht wieder geschlossen wird.

Das erste Wochenende in Freiheit

Mein Mann musste am Wochenende arbeiten. Gemeinsam mit meiner Freundin und meinem Sohn fuhren wir mit der Bahn nach West-Berlin. Jetzt wollten wir auf den Ku‘Damm und zum Bahnhof Zoo. Wir hatten keine Vorstellung und waren überrascht, auf ein Straßenfest zu treffen. Es gab überall heißen Tee, die Temperaturen waren niedrig. Von einer Nachbarin hatte ich mir einen richtigen Kinderwagen ausgeliehen, mit Fußsack. In unserem Buggy hätte der Kleine gefroren.

Mit diesem Kinderwagen blieb ich in der Tür der U-Bahn hängen. Das war ein panischer Moment: Die Türen schlossen sich, noch bevor ich ausgestiegen war. Doch alles ging gut. Später war ich erstaunt, dass auf dem Ku‘Damm Autos fuhren. Ich war der Meinung, es handelte sich um eine Einkaufsstraße.

Das Kaffee Kranzler machte Eindruck auf mich, ich kannte es aus einem Song von Udo Lindenberg. Das erste Mal in meinem Leben sah ich einen Ferrari. In anderen Schaufenstern standen Porsche und BMW.

An diesem Wochenende waren wir auch am Brandenburger Tor. Auf der anderen Seite. Es war noch geschlossen, die Öffnung folgte erst kurz vor Weihnachten. Die Straße des 17. Juni und die Siegessäule konnten wir vom Fernsehturm aus sehen. Es war alles so unwirklich. Es war wie ein Traum, aus dem wir nicht aufwachen wollten.

Ein Gefühl, schwer zu beschreiben

»Wie fühlte sich diese Freiheit an?« Das fragten meine Kinder mehrfach. Wir hatten oft mit ihnen über die DDR gesprochen. Ich kann diese Frage nur schwer beantworten. Rückblickend war es der Konsum, der uns in den ersten Stunden begeisterte. Das riesige Angebot an Waren, vor allem das bunte Obst und Gemüse. Als wir im Juli 1990 die D-Mark bekamen, naschte ich so viele Weintrauben, dass ich mich übergeben musste.

Es war faszinierend, die Orte hinter den Namen zu entdecken. West-Berlin hatte ein ganz besonderes Flair. Die Häuser, die Menschen, die quirlige Lebendigkeit. Heute ist das alles leider nicht mehr spürbar. Die Menschen waren freundlich und glücklich, über die Grenzöffnung. Die Geschäfte hatten auch am Sonntag geöffnet. Am Abend gab es nirgendwo Mars, Raider oder Snickers. Ein Imbissverkäufer sagte zu uns, dass alles leer gefegt wäre. Aber morgen würde Nachschub kommen.

Noch heute ist es für mich besonders, durch das Brandenburger Tor zu laufen und auf der Autobahn zu fahren, die einst durch die Grenze unterbrochen wurde. Heute befindet sich dort ein großes Gewerbegebiet. Wir sind unzählige Male den Berliner Mauerweg gefahren und haben unsere Kinder gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, dass sie hier, wo wir gerade stehen, nicht hin dürften. Nein, sie können es sich nicht vorstellen. Und das ist auch gut so.

Das Glücksgefühl hielt lange an

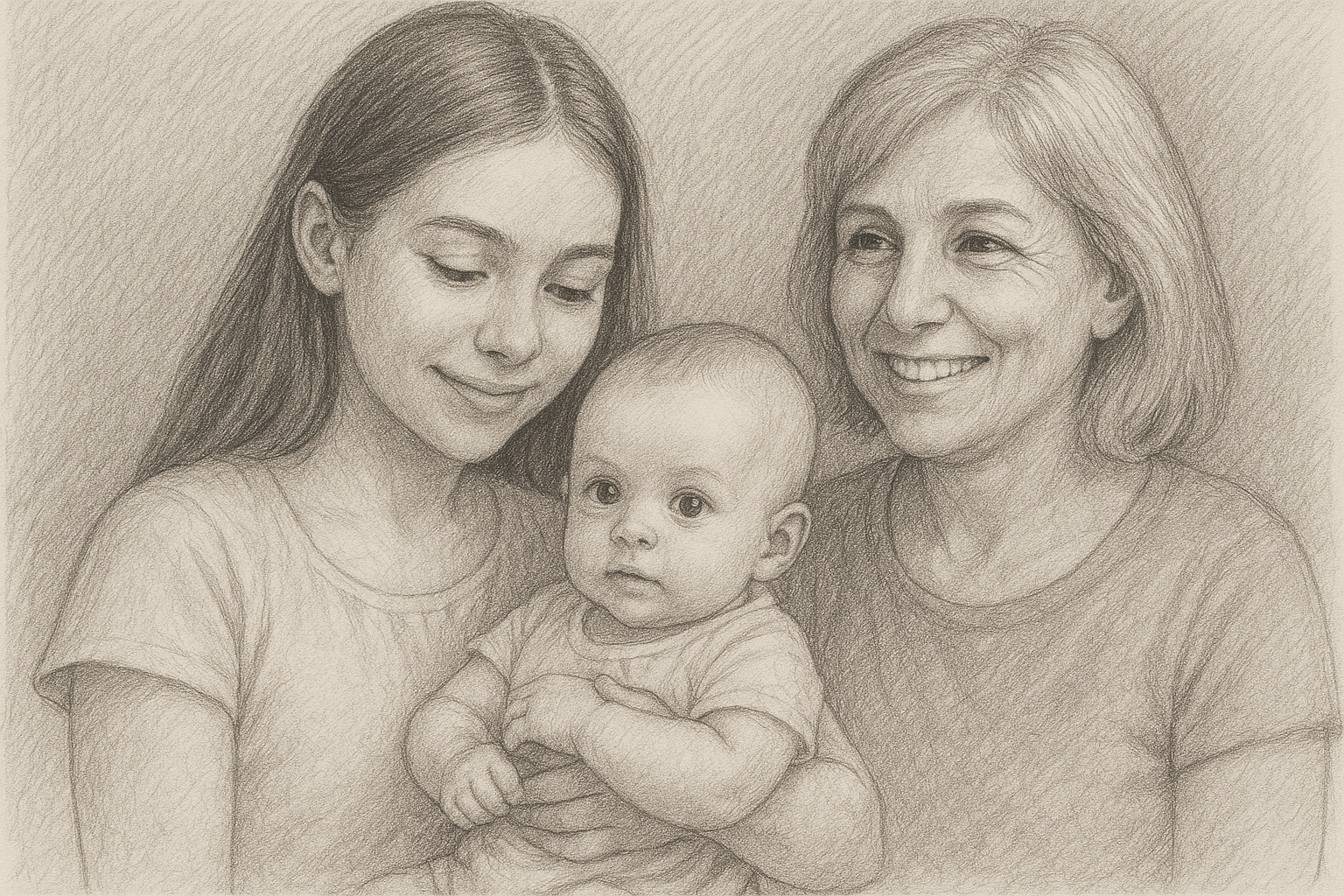

Das Jahr zwischen der Grenzöffnung und der Wiedervereinigung war eins, in dem das Glücksgefühl ein Dauerzustand war. Im Juni bekam ich unseren zweiten Sohn. Zwei Wochen später konnten wir mit der D-Mark bezahlen. Wir kauften in Wannsee in einem Discounter ein. Beim Abendbrot wussten wir gar nicht, welche Leckerei wir zuerst probieren sollten. Ananas, Salat, Pudding, Saft. Nur die abgepackte Wurst, die schmeckte uns nicht.

Das Reisen und die vollen Regale waren die Begehrlichkeiten, die uns in der DDR fehlten. Ich verwehre mich ja gern gegen den Begriff der Mangelwirtschaft, weil wir immer genug zu essen hatten. Aber die Auswahl war winzig, im Gegensatz zu dem Angebot in West-Berlin.

Unseren ersten Farbfernseher kauften wir in Königslutter. Berlin war leer gekauft, die Lieferanten kamen mit ihren Lieferungen nicht hinterher. Das sorgte für einen Preisanstieg. Das Gerät von Orion nutzten wir lange, es ersetzte unseren schwarz-weißen Kofferfernseher, den ich von meiner Omi geerbt hatte.

Unvergessen ist auch unsere erste Fahrt nach Hamburg. Freiheit ist Reisen. Bis heute. Die Lust auf Konsum hat sich irgendwann gelegt. Das Gefühl vom 10. November steckt immer noch in mir. Gerade jetzt, in den Novembertagen. Dann spüre ich es besonders intensiv in mir. Wir dürfen so oft nach West-Berlin fahren, wie wir es möchten. Dass das einmal nicht möglich war, ist mir bewusst. Umso mehr weiß ich es zu schätzen.

Im zweiten Teil erleben meine Protagonisten die Grenzöffnung. Meine persönlichen Erfahrungen habe ich in einigen Szenen verarbeitet. Hier bekommst du erste Infos.

ISSN 3053-6758

JE 2025-32